Gesellschaft & Lebensstil

„Nicht wegsehen, sondern ertragen“

Jubiläums-Gottesdienst und -Empfang anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Hospiz Stiftung für Braunschweig. Weiterlesen

Hospiz Stiftung für Braunschweig feiert 20-jähriges Bestehen

Die Gründung der Hospiz Stiftung für Braunschweig vor 20 Jahren war der Garant dafür, dass das Hospiz „Am Hohen Tore“ realisiert werden konnte. Der Jubiläums-Gottesdienst findet am 30. Oktober in der Martinikirche statt. Weiterlesen

Seit 25 Jahren ein großer Gewinn

Shows, Konzerte und Sport: Die Volkswagen Halle hat seit ihrer Eröffnung rund 5,5 Millionen Besucher angezogen. Weiterlesen

„Braunschweig soll andere Städte inspirieren“

Sie ist Braunschweigerin durch und durch: Die Kulturmanagerin und Gastronomin Beate Wiedemann zählt zu jenen, die aus Überzeugung Projekte für Braunschweig anstoßen. Im Interview spricht sie über ihre Heimatstadt. Weiterlesen

Ein Ort der Zuflucht seit 125 Jahren

Braunschweiger Bahnhofsmission: Ursprünglich ging es um den Schutz junger Frauen, heute vor allem um Hilfe für Obdachlose und Suchtkranke. Weiterlesen

„Menschen wird zunehmend fremd, wofür Glaube und Kirche stehen“

Christoph Meyns tritt nach elf Jahren als Landesbischof der Landeskirche Braunschweig dankbar in den Ruhestand. Im Interview spricht er über den Zustand der Landeskirche, Herausforderungen des evangelischen Glaubens und darüber, was er an Braunschweig vermissen wird. Weiterlesen

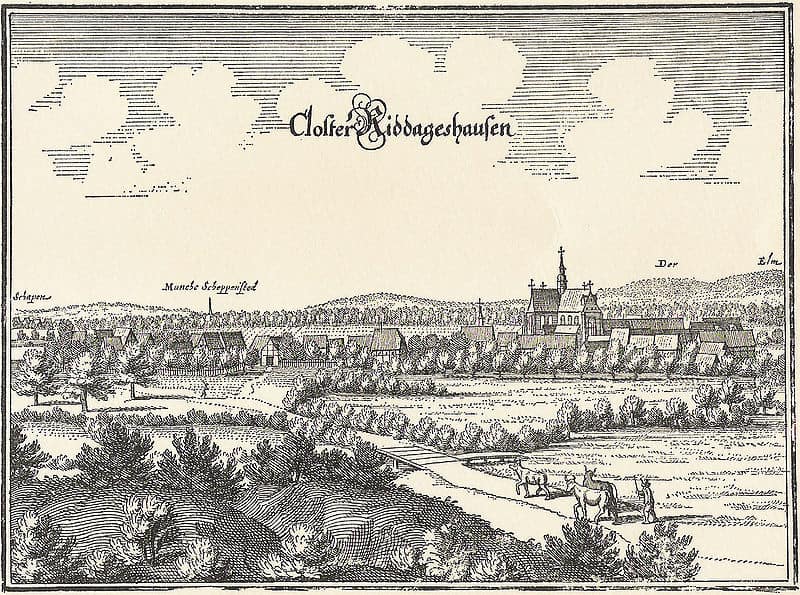

Klosterkirche Riddagshausen steht seit 750 Jahren

Zwei Tage Feierlichkeiten mit Gottesdienst, Einweihung des Zisterziensermuseums und Symposium. Weiterlesen

Dein Baum für Braunschweig

Grün statt grau: Bäume sorgen gerade in Städten für dringend benötigte Farbtupfer. Doch sie haben noch viele andere Vorteile. In Braunschweig können Bürgerinnen und Bürger ihrer Stadt einen Baum spenden. Weiterlesen

Neue Pfoten für das SPZ Braunschweig

Seit Jahren ist Therapiehund Nox fester Bestandteil des SPZ Braunschweig. Nun kommt mit Magic ein würdiger Nachfolger – doch seine Ausbildung kostet. Wieso tierische Unterstützung so wichtig ist und wie Sie den beiden Vierbeinern helfen können. Weiterlesen

Fata Morgana an der Oker – „Grinsekatz“ startet in dritte Saison

Die Beachclub-Atmosphäre kehrt zurück an die Oker: Die "Grinsekatz" startet in ihre dritte Saison. Beate Wiedemann verrät, auf was sich die Löwenstadt dieses Jahr freuen kann. Weiterlesen