„Timejumps“ machen die Veränderungen des Stadtbilds anhand historischer Fotos und Zeitraffer-Überblendungen ins Hier und Jetzt deutlich.

In dieser Folge wirft Kameramann Dirk Troue einen Blick auf die bemerkenswerte Transformation des Alten Braunschweiger Bahnhofs – früher das Tor zur ersten Staatseisenbahnstrecke Deutschlands, heute das Direktionsgebäude der Braunschweigischen Landessparkasse.

Am 1. Dezember 1838 eröffnete südlich der Altstadt auf der sogenannten Küsters Insel ein neogotisches Bahnhofsgebäude, entworfen von Hofbaumeister und Architekt Carl Theodor Ottmer, der auch den Neubau des Braunschweiger Residenzschlosses entwarf. Dieser erste Bau musste jedoch bereits 1843 dem steigenden Verkehrsaufkommen weichen. Ottmer entwarf daraufhin einen spätklassizistischen Neubau, der von 1843 bis 1845 errichtet wurde. Er gilt als erster repräsentativer Bahnhofsbau in Deutschland.

Während des Zweiten Weltkriegs erlitt das Gebäude erhebliche Schäden. Nach der Eröffnung des neuen Hauptbahnhofs im Jahr 1960 verlor der Alte Bahnhof seine ursprüngliche Funktion. Die Braunschweigische Staatsbank, heute Braunschweigische Landessparkasse, erwarb die Ruine und beauftragte den Architekten Hannes Westermann mit dem Wiederaufbau. Unter Erhalt der historischen Nordfassade entstand bis 1966 ein Neubau, der seither als Direktionsgebäude der Bank dient.

Gute Gründe zum Feiern mit umfangreichem Programm: 750 Jahre Kirchweihe und 50 Jahre Rettung vor dem Verfall.

Wir schreiben das Jahr 1968. Die Klosterkirche ist schon seit einigen Jahren wegen akuter Baufälligkeit geschlossen. Gottesdienste finden, als Pastor Armin Kraft (1941-2022) seine neue Stelle in Riddagshausen antritt, nur noch in der Frauenkapelle statt. Richard Borek II. (1911-1993) pflegt morgens stets einen Spaziergang zu unternehmen.

Dabei blickt er oft hoch zur Wetterfahne auf dem Turm der Klosterkirche, um die Windrichtung zu erfahren: gutes Wetter vom Osten, Regen vom Westen. Doch diesmal bewegt sich da oben nichts mehr. Die defekte Wetterfahne wurde damals zum Symbol des desolaten Zustands der Klosterkirche. Die reparierte Fahne steht heute für die erfolgreiche Sanierung der Klosterkirche, die mit der Einweihung 1975 zur 700-Jahr-Feier abgeschlossen wurde.

Schreckgespenst Abriss

Es war ein schöner Erfolg für Pastor Kraft und „Macher“ Borek, die sich trotz großen Altersunterschieds bestens verstanden und ein gemeinsames Ziel verfolgten. Dank ihrer Initiative und Anstrengungen ist die Klosterkirche immer noch gerüstet für 750 Jahre Kirchweihe in diesem Jahr. Damals machte schon das Schreckgespenst Abriss die Runde. Die Klosterkirche wäre womöglich heute nur eine Ruine, weil andere Dinge der Stadt wichtiger erschienen.

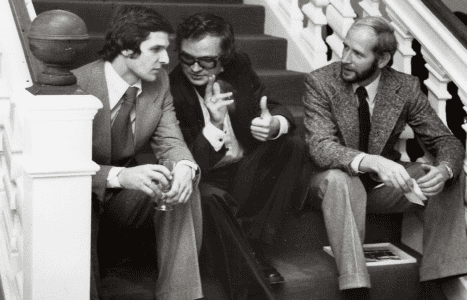

Henning Borek, heute Vorsitzender Förderverein Riddagshausen – Naturschutz und Bürgerschaft, der damalige Pastor Armin Kraft und Richard Borek III., hatten neben Richard Borek II. großen Anteil an der Sanierung der Klosterkirche vor 50 Jahren. Foto: privat

Basis der Sanierung war die Gründung der Bürgerschaft Riddagshausen (heute Förderverein Riddagshausen – Naturschutz und Bürgerschaft). Die Vereinsgründung und der Einsatz von Richard Borek II. ermöglichte das Einwerben von Drittmitteln von Landeskirche, Stadt und Denkmalpflege.

Im Grunde gibt es in diesem Jahr sogar ein drittes Jubiläum zu feiern: Denn nach der Sanierung übernahm Henning Borek die Führung der Bürgerschaft. Sein Bruder Richard Borek III. und Armin Kraft hatten ihn dazu ermuntert. Henning Borek ist also seit 50 Jahren im Amt und im Einsatz für Riddagshausen und die Klosterkirche. „Die Leistung der Altvorderen ist auch Auftrag für die nachfolgende Generation“, sagt Henning Borek zu seinem Engagement, das längst zur eigenen Passion wurde.

Neuer Reparaturstau

Rund 40 Jahre nach der Sanierung stand die Zukunft der Klosterkirche wegen massiven Reparaturstaus erneut auf wackeligen Beinen. Es gelang aber der Richard Borek Stiftung, gemeinsam mit der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und der Evangelischen Stiftung Neuerkerode, erneut die eindrucksvolle Klosterkirche als stark identitätsstiftenden Ort zu erhalten. Durch die Auflösung der Jägerhofstiftung nach dem Zweiten Weltkrieg war die Bauunterhaltung der Klosterkirche an die Stadt Braunschweig gefallen, die aber ihrer Verpflichtung nicht ausreichend nachkam.

Es konnte eine umfassende Vereinbarung geschlossen werden. Danach sind neben der Klosterkirche auch Frauenkapelle, Klostergarten und Streuobstwiese, Gärtnerei, Kloster, Zisterziensermuseum, Bockwindmühle, Jägerhof, Gaststätte Grüner Jäger und weitere Wohngebäude mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in das Eigentum der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz übergegangen. Die Evangelische Stiftung Neuerkerode pachtete einen Großteil der Grundstücke für 99 Jahre.

Umfangreiches Festprogramm

Anlässlich der 750-jährigen Kirchweihe der Klosterkirche Riddagshausen lädt die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz zusammen mit der Kirchengemeinde Riddagshausen-Gliesmarode, der Evangelischen Stiftung Neuerkerode und der Richard Borek Stiftung Besucherinnen und Besucher ein, gemeinsam die Vielfalt der Klosterkirche zu feiern. Zu diesem besonderen Jubiläum ist ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm geplant. Die Broschüre der Gemeinde können Sie hier herunterladen.

Titelseite der Broschüre zu 750 Jahre Klosterkiche Riddagshausen. Foto: Kirchengemeinde Riddagshausen-Gliesmarode

29. März: Renaissance-Musik und Videokunst. Capella de la Torre: The Elements – Living Earth (20 Uhr). Capella de la Torre zählt zu den weltweit führenden Ensembles für Bläsermusik der frühen Neuzeit. Besonderer Höhepunkt sind die Projektionen mehrerer Video-Kunstwerke von Jean-François Guiton.

bis 3. April: Fotoausstellung in der Klosterkirche. Elena Kaufmann: Der Weiße Faden. Das Kunstprojekt beschäftigt sich mit der vorurteilsfreien Begegnung von unbekannten Menschen.

13. April: Eiermarkt am Palmsonntag in der Klosterkirche. Nach dem 11-Uhr-Gottesdienst ist der Markt in der Zeit von 12–16:30 Uhr für Besucher geöffnet. Im Hohen Chor wird ein festlich gedeckter Abendmahlstisch zu sehen sein. Die Aussteller bieten österliches Kunsthandwerk zum Schmücken des Osterfests an.

14. Juni: 7. Riddagshäuser Zisterziensertage. Ein traditionsreiches regionalgeschichtliches Symposium im Management-Marketing-Institut (10–16 Uhr). Beleuchtet werden die besonderen Aspekte der Geschichte der Zisterzienser in Norddeutschland. Dazu gehört auch die Geschichte der Riddagshäuser Abtei im Kontext der wechselvollen Geschichte der Stadt Braunschweig und des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel.

15. Juni: Festgottesdienst 750-Jahre Klosterkirche (11 Uhr). Am Trinitatis-Sonntag hält Landesbischof Dr. Christoph Meyns die Predigt des Festgottesdiensts. Anschließend wird im Garten der Geburtstag mit Überraschungsgästen gefeiert.

29. Juni–10. August: 22. Internationaler Riddagshäuser Orgelsommer, Konzerte jeweils sonntags (17 Uhr). 29. Juni: Ourania Gassiou und Eleni Keventsidou (London/GB, Athen/GR), 6. Juli: Martin Setchell (Christchurch/NZ), 13. Juli: Alma Bettencourt (Paris/F), 20. Juli: Hector Olivera (Sarasota/USA), 27. Juli: Alexander Flood (London/GB), 3. August: Colin Mark Andrews (Franklin/USA), 10. August: Hans-Dieter Karras

2. Juli: Der Dresdner Kreuzchor zu Gast in Riddagshausen (19:30 Uhr). Seit mehr als 800 Jahren bewegt der Chor mit seinem Gesang die Menschen, seit Hunderten von Jahren strömen sie in die Dresdner Kreuzkirche am Altmarkt, um die Kruzianer singen zu hören. Ein Gastkonzert des Kreuzchors unter Kreuzkantor Martin Lehmann bringt diese Magie der Musik nach Riddagshausen.

16. August: Die Musik der Hildegard von Bingen. Ars Choralis Coeln, Ordo Virtutum (20 Uhr). Hildegard von Bingen (1098–1179) hat mit ihren visionären Schriften und Gesängen eine Art theologisches Gesamtkunstwerk hinterlassen. Die Musik wurde für diese Inszenierung aus dem Original transkribiert. Mit dem Ensemble Ars Choralis Coeln wird die Aufführung eine visuelle und akustische Zeitreise.

30.–31. August: Riddagshäuser Dorfmarkt. Buntes Treiben rund um die Klosterkirche (11–18 Uhr). Erwartet werden mehr als 130 Aussteller, die alte Handwerkstechniken wie Filzen, Korbflechten, Puppenherstellung, Klöppeln, Steinmetzarbeiten und Drechslerei hautnah präsentieren. Musikalisch unterhalten werden die Besucher vom Philharmonic Volkswagen Orchestra und den Krazy Kats.

5. Oktober: Erntedankfest mit Herbstmarkt (11 Uhr). Der reich geschmückte Altar mit Erntegaben und die Erntekrone schmücken die Klosterkirche und stehen für die Dankbarkeit für eine reiche Ernte. Im Anschluss an den Gottesdienst beginnt im Klostergarten ein buntes Markttreiben mit Kunsthandwerk und Kulinarischem.

9. November: Martinsmarkt (11–17 Uhr). Nach dem Gottesdienst erwartet die Besucher auf dem Gemeindehof und im Gemeindehaus ein Martinsmarkt mit Kunsthandwerk.

Mehr zur Klosterkirche Riddagshausen

Video: Die Klosterkirche und ihre Geheimnisse

Video: Braunschweigische Spaziergänge: Riddagshausen

Video: Das Klostergut Riddagshausen

Erneut zieht der 47. Braunschweiger Schoduvel durch die Stadt. Braunschweigs Karnevalsumzug ist der längste in Norddeutschland und der viertgrößte bundesweit.

Mit mehr als 130 großen Motivwagen zählt der 47. Braunschweiger Schoduvel nach Köln, Düsseldorf und Mainz erneut zu den größten Karnevalsumzügen in Deutschland. In diesem Jahr startet der Umzug am Sonntag, 2. März, um 12.40 Uhr am Europaplatz. Dort wird er nach rund vier Stunden ausgelassener Stimmung auch wieder ankommen. Erwartet werden traditionell zehntausende Jecken aus dem Braunschweigischen Land, die die Straßen gutgelaunt säumen. Brunswick helau!

Direktübertragung im NDR

Und wie üblich wird die Direktübertragung des NDR-Fernsehens (13 – 16 Uhr) Braunschweig und seinen Schoduvel vom Altstadtmarkt aus mit Blick auf das Altstadtrathaus und die Martinikirche wieder ins beste Licht rücken. Veranstaltet wird der Schoduvel seit 1977 vom Komitee Braunschweiger Karneval, zu dem sich seinerzeit die Braunschweiger Karneval-Gesellschaft von 1872, die 1922 gegründete Karneval-Vereinigung der Rheinländer e. V. und die Mascheroder Karnevalgesellschaft Rot-Weiß von 1965 zusammenschlossen.

Der Schoduvel findet in diesem Jahr mit der Botschaft „Keine Angst vor der Zukunft! Wir lassen uns nicht einschüchtern! Wir sind kreativ und stellen uns den Herausforderungen. Freuen wir uns des Lebens und scheuchen die bösen Gedanken fort!“ statt. Das passt bestens zur Deutung des Schoduvels. Denn er soll Volkskundlern zufolge in vorchristlicher Zeit zur Wintersonnenwende dazu gedient haben, die bösen Geister des Dunkels und der Kälte zu verscheuchen. Der Begriff Schoduvel verbindet das Wort Teufel (Duvel) und schuen (scheuchen, verscheuch).

Traditionell führt ein Motivwagen mit einem Elefanten den Umzug an. Foto: Stadtmarketing/Daniel Möller

Mehr als 700-jährige Geschichte

Das Komitee Braunschweiger Karneval verkündet auf seiner Internetseite nicht ohne Stolz, dass der Karneval in Braunschweig bereits im Jahr 1293 nachweisbar stattfand, aber in Köln erst 1341. Somit ist die Fastnacht, mit der die Zeit vor der vierzigtägigen Fastenzeit vor Ostern beginnt, in Braunschweig seit mehr als 700 Jahren verankert.

Der Karnevalsumzug, wie wir ihn heute kennen, hatte seinen Ursprung allerdings erst 1979. Der damalige Oberbürgermeister und heutige Ehrenbürger Gerhard Glogowski war es, der die Anregung für einen „Kinder-Karnevalsumzug“ gab. Und so wurde das närrische Karnevalstreiben mit diesem ersten, kleinen Umzug neu belebt. Seit 2005 wird der Braunschweiger Karneval mit dem Begriff Schoduvel verbunden. Dessen fester Bestandteil ist neben dem närrischen Dreigestirn mit Till, Bauer und Prinz ein historisches Dreigestirn, das aus dem Schoduvel, dem Erbsenbär und dem Frühling besteht. Während des Umzugs vertreiben Hexen unter großem Jubel der Jecken den „Scheuchteufel“ mit ihren Besen.

Fünf Kilometer langer Zug

Der Braunschweiger Umzug ist mit etwa fünf Kilometern Länge und mehr als 5.000 Teilnehmern der größte Karnevalsumzug Norddeutschlands. Angeführt wird von einem Wagen mit Elefantenfigur. Damit wird an den ersten Umzug angeknüpft, der vor mehr als 40 Jahren von einem Zirkuselefanten angeführt wurde. In diesem Jahr führt die Strecke vom Europaplatz über die Güldenstraße, rechts in die Sonnenstraße, über den Altstadtmarkt links in die Gördelingerstraße, über die Lange Straße, Küchenstraße und am Hagenmarkt rechts in den Bohlweg ein dann rechts in den Waisenhausdamm, die Friedrich-Wilhelm-Straße, rechts in den Kalenwall und zurück zu Volkswagenhalle.

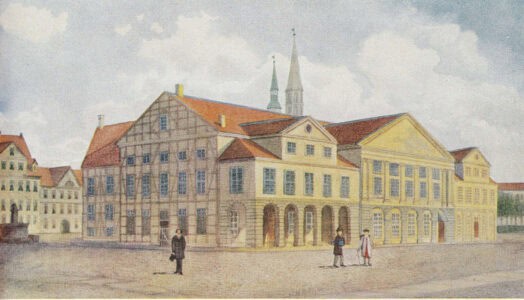

Das alte Opern- und Schauspielhaus am Hagenmarkt in Braunschweig zählte im 18. und 19. Jahrhundert zu den großen Musikhäusern in Norddeutschland. Nicht nur wegen seiner hervorragenden Akustik, sondern auch wegen der damals modernen Bühnentechnik. Der Name des großen zeitgenösssichen Bühnenbildners Johann Oswald Harms (1643-1708), der auch mit der berühmten Hamburger Oper zusammenarbeitete, stand für das „größte, prächtigste und schönste […] Theatrum“ seiner Zeit.

Das Haus war eine herzogliche Einrichtung, nicht der Braunschweiger Bürger! Der theaterbegeisterte Herzog Anton Ulrich (reg. 1685-1714) ließ sich den Bau 27.000 Reichstaler kosten, und er entstand unter der Federführung von Anton Ulrichs Hofbaumeister Hermann Korb. Umgebaut wurden das alte, nach 1671 nicht mehr benötigte Rathaus des Weichbildes Hagen und dessen Gewandhaus. Am 2. Februar 1690 wurde es mit einer Aufführung der Oper „Cleopatra“ eröffnet (Musik von Johann S. Kusser). Die Uraufführungen von G. E. Lessings Emilia Galotti anläßlich des Geburtstages von Herzogin Philippine Charlotte am 13. März 1772 und Goethes „Faust“ (Teil I) im Jahr 1819 belegen den nationalen Rang der Spielstätte.

Das Opernhaus als Teil herzöglicher Politik

Die Herzöge, seit 1671 wieder im Besitz der größten Stadt des Landes, wollten die Bürger schrittweise für sich gewinnen, nachdem schon in den 1680er Jahren mehrere Sozialstiftungen zur Entlastung von Bedürftigen eingerichtet worden waren. Als Opernnutzer im Blick hatte man neben den zahlenden, „wohlgekleideten“ Bürgern auch an die vielen Besucher der beiden Braunschweiger Handelsmessen, die jedes Jahr seit 1681 im Februar und August zwischen Altstadt- und Kohlmarkt stattfanden.

Das Haus besaß ferner einen großen Redoutensaal, einen Festsaal zur allgemeinen Benutzung. Solange kein repäsentatives Stadtschloss vorhanden war und sich die Herzöge bis 1724 bei ihren Besuchen in Braunschweig im Burgpalast und in den umgebauten Wirtschaftsgebäuden der Riddagshäuser Zisterzienser, im Grauen Hof, aufhielten, diente auch ihnen der Redoutensaal als Feststätte.

Das Opernhaus bildete schon 1690 den nördlichen Abschluss einer zukünftigen „Residenzmeile“ in Braunschweig. Sie erhielt seit dem frühen 18. Jht. entlang des Bohlwegs das herzogliche Zeughaus (1712-1735), das „Cavaliershaus“ (1748; für adelige Hofgäste), das Collegium Carolinum (1745), die Reitbahn (1748) und als südlichen Abschluß das Graue Hofschloss (1717-1724 ff.). Das Opernhaus bildete den Auftakt zu dieser Perlschnur an höfischen Bauten inmitten Braunschweigs, die allerdings 60 Jahre brauchte, bis sie vollständig war.

Das Opernhaus im Wandel der Zeiten

Das Äußere, wie es August Beck 1714 überlieferte, machte einen schlichten Eindruck: zweigeschossig mit Mezzanin und einfacher Giebelfront nach Westen, Balkons vor der ersten Etage der Besuchersäle. Unter Carl I. wurde 1745 durch Martin Peltier die Hauptseite nach Süden an die Straße verlegt, wo auch die Zugänge lagen. Hier beeindruckte eine frühklassizistische Tempelfront mit einem Relief des Musengottes Apollon, die von zwei übergiebelten, großen Dachgauben begleitet wurde. Damit war in Richtung Residenzschloss eine repäsentative Fassade entstanden, deren Tempelfront die höfische Formensprache des Grauen Hofschlosses zitierte.

Unbekannter Maler, Opernhaus am Hagenmarkt in Braunschweig nach Umbau von 1745 mit neuer Fassade nach Süden, Gemälde um 1830.

1861 wurde das Opernhaus am Hagenmarkt aus Gründen der Feuergefährdung geschlossen und am heutigem Standort am Ende des Steinwegs ein neues Schauspielhaus errichtet. 2025 blickt das Staatstheater in Braunschweig auf eine 335jährige Tradition zurück. Eine Auszeichnung, die gewiß nur wenige Schauspielhäuser Europas bieten können.

In der derzeitigen Ausstellung „ResidenzWechsel“ (noch bis 31. August 2025) im Schlossmuseum ist dem Operhaus eine eigene Abteilung mit umfangreichen Betrachtungen gewidmet. Und: am Hagenmarkt finden gerade Ausgrabungen statt, die die Kellergewölbe des Opernhauses und angrenzender Gebäude freilegen – sehenswert!

Im Zeitalter des Barock prägten die Braunschweiger Herzöge nicht nur ihre Residenzstädte. Historiker Sebastian Mönnich zeigt am Beispiel einer Hochzeit, wie der Weg zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig zur regelrechten Feststraße wurde.

Wir schreiben das Jahr 1701. Das ganze Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel wurde von den herzoglichen Brüdern Rudolf August und Anton Ulrich regiert. Der Hof befand sich zu dieser Zeit aber noch in Wolfenbüttel und nicht in Braunschweig.

Unter der Vormundschaft der beiden Herzöge lebte Herzogin Elisabeth Sophie Marie von Schleswig-Holstein-Norburg am Hof in Wolfenbüttel. Sie war eine Nichte von Herzogin Elisabeth Julianes, der Frau von Herzog Anton Ulrich.

Für sie stand in diesem Jahr das ganz große Fest an – eine fürstliche Hochzeit. Als Elisabeth Sophie Marie im Oktober 1701 Herzog Adolf August zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön heiraten sollte, bestand ihre Tante Elisabeth Juliane darauf, die Hochzeit in Wolfenbüttel auszurichten.

Herzogin Elisabeth Sophie Marie. Bernhard Christoph Francke, Öl auf Leinwand, um 1720. Foto: Richard Borek Stiftung.

Hochzeit unter Herzögen

Die Feierlichkeiten sollten sechs Tage in Anspruch nehmen. Am 8. Oktober wurde die Trauung im Audienzzimmer von Herzogin Elisabeth Juliane vollzogen. Am 9. Oktober wurde das Paar unter Pauken- und Trompetenklang in der Schlosskapelle eingesegnet. Nach der anschließenden Festtafel beendete ein Ball den Tag.

Vom 10. bis 12. Oktober folgten weitere Tafelgesellschaften, Bälle und ein Opernbesuch, bei dem das Brautpaar sogar selbst das Tanzbein schwingen durfte. Am 13. Oktober folgte dann der feierliche Auszug des Brautpaares in das benachbarte Braunschweig.

Braunschweig gehörte seit 1671 wieder den Herzögen und nahm seitdem immer stärker die Züge einer Residenzstadt an. Aber als Fürst von Gottes Gnaden reitet man nicht einfach in die Nachbarstadt oder geht gar zu Fuß. Erst recht nicht zu so einem solch feierlichen Anlass wie einer Hochzeit. Stattdessen gestaltete der Hof einen regelrechten Hochzeitskorso durch die sogenannte Residenzlandschaft.

Ein fürstlicher Weg zwischen zwei Städten

Die Residenzlandschaft entstand zwischen den 1670er und 1760er Jahren zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Sie gestaltete sich als ein langer Weg, der sich zwischen den beiden Städten erstreckte und von zahlreichen fürstlichen und adligen Bauten durchzogen war.

Im Jahr der Eheschließung war bereits der „Herrschaftliche Weg“ von Wolfenbüttel aus durch das Lechlumer Holz in Richtung Stöckheim angelegt. Zu seinen Seiten standen bis zum Waldrand zahlreiche Lusthäuser der Wolfenbütteler Hofbeamtenschaft. Im Lechlumer Holz selbst befand sich inmitten eines „Jagdsterns“ (ein durch sternförmig angelegte Alleen erschlossenes Waldstück) das Sternhaus und in Stöckheim ebenfalls mitten auf der Straße das Weghaus. Beide Gebäude dienten den Herzögen als standesgemäße Zwischenstationen. Westlich davon lag das Lustschloss Salzdahlum.

Herrschaft verdichtete sich also baulich zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel in der Architektur der Residenzlandschaft und bot der Hofgesellschaft einen standesgemäßen Transitraum zwischen den beiden Städten. So auch am 13. Oktober 1701.

Goldene Kutschen und donnernde Kanonen

An diesem Tag waren die Straßen in Wolfenbüttel vom Schlossplatz über die Freiheit (heute Krambuden), den Stadt-, Korn- und Holzmarkt bis zum Herzogtor mit Regimentssoldaten gesäumt. Durchfahren wurde dieses stadtweite Spalier von 14 Kutschen, Karosserien und Wagen, von denen vier vergoldet waren. In diesen wurden die fürstliche Familie, die Hofdamen, die Minister und Räte befördert. Zu Pferde wurden sie dabei von den Hofkavalieren, Hofoffizieren und Hofpagen, 50 Gardereitern sowie vier Trompetern und zwei Paukern begleitet.

Um 10 Uhr setzte sich der Hochzeitskorso von mehr als 120 Personen in Bewegung. Dreimalig donnerten die Kanonen von den Wolfenbütteler Bastionen, als der Tross das Herzogtor passierte. Was für ein Spektakel! Trompetenschall und Paukenschläge, das Getrappel der Hufe, Befehlsrufe, das Geklirr der Säbel, der Sporen und des Zaumzeugs, quietschende Radachsen und das Rollen der Kutschenräder erfüllten an diesem Tag die Residenzlandschaft. Neben den Säbeln oder den Metallknöpfen der Uniformen mögen vor allem die vier Goldkutschen im Sonnenlicht gefunkelt haben.

In der aufmerksamkeitserregenden Inszenierung zog der Korso vorbei an den Hofbeamtengärten mit ihren Lusthäusern, dem Sternhaus und dem Stöckheimer Weghaus. In Braunschweig angekommen, passierte der Zug das Ägidientor. Abermals donnerten drei Salutschüsse von Bastionen und alle acht Regimenter der Garnisonstadt nahmen das Brautpaar und den Hof in Empfang. Am Grauen Hof kam der Hochzeitskorso zum Stehen. Anschließend wurden – wie nicht anders zu erwarten – abermals eine fürstliche Tafel und ein Ball abgehalten, womit die Festivitäten ihr Ende fanden.

Das Spektakel zeigt: Herrschaft war über Augen und Ohren erlebbar und musste es nach den Regeln der adeligen Gesellschaft auch sein. Dazu bildete die Residenzlandschaft zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig eine angemessene Bühne.

Erlebte Herrschaft und die Residenzlandschaft heute

Wenn auch heute keine Herzöge mehr zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel pendeln: einige Gebäude der Residenzlandschaft und Teile der Wegeführung haben sich erhalten und können im Braunschweiger Umland noch heute erkundet werden. Es empfiehlt sich also, mit Barockmusik auf den Ohren, das nächste Mal in die Buslinie 420 oder die Tramlinie 1 zu steigen und wie die Herzöge mit Pauken und Trompeten zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel zu pendeln.

Sebastian Mönnich war 2018 bis 2020 wissenschaftlicher Volontär am Museum Wolfenbüttel, anschließend bis 2023 Promotionsstipendiat am Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte und arbeitet momentan als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichtswissenschaft der TU Braunschweig.

Mehr zur Geschichte von Wolfenbüttel und Braunschweig als Residenzstädte erfahren Sie in der neuen Sonderausstellung „ResidenzWechsel“, die sowohl im Schlossmuseum Braunschweig als auch im Schlossmuseum Wolfenbüttel zu sehen ist.

Gerd Biegel hält anlässlich der 80. Todestages des wirkungsmächtigen Sozialdemokraten seinen Vortrag „Der Kampf um Demokratie endet nie.“

Heinrich Jasper zählt zu den herausragenden Persönlichkeiten der braunschweigischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Der Sozialdemokrat war in den Jahren 1919/20, 1922 bis 1924 und 1927 bis 1930 Ministerpräsident des Landes Braunschweig und bis zum Lebensende ein Kämpfer gegen den Nationalsozialismus. Am 19. Februar 1945 starb er im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Jasper wurde am 21. August 1875 in Dingelbe bei Hildesheim geboren. Es gibt in diesem Jahr also gleich zwei Anlässe seiner zu gedenken: die 150. Wiederkehr seines Geburtstags und die 80. Wiederkehr seines Todestages.

In der Reihe der „Donnerstagsvorträge“ des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte erinnert Gründungsdirektor, Gerd Biegel, deswegen in seinem Vortrag „Der Kampf um Demokratie endet nie.“ an Heinrich Jasper. Der Vortrag findet in Kooperation mit dem Braunschweigischen Geschichtsverein am 20. Februar um 18.30 Uhr (Fallersleber-Tor-Wall 23) statt. Der Eintritt ist frei.

Parlamentarischer Führer der SPD

Gerd Biegel nennt Heinrich Jasper einen „paradigmatischen Garanten der liberalen Demokratie“ in den schwierigen 1920er Jahren und den bitteren Jahren der verheerenden Nazi-Diktatur. „Heinrich Jasper gilt als wirkungsmächtigster SPD-Politiker des demokratischen Aufbaus des Braunschweiger Landes nach dem Ende der Monarchie. Als unumstrittener parlamentarischer Führer der Sozialdemokratie lenkte er nach 1924 als Fraktionsvorsitzender seine Partei durch die wirtschaftlichen Krisen dieser Jahre. Erneut als Ministerpräsident nach 1927 führte er eine SPD-Alleinregierung mit den Schwerpunkten Konsolidierung der Staatsfinanzen, Schul-Kultur- und Bildungspolitik“, erläutert Biegel.

Der Freistaat Braunschweig galt nicht zuletzt wegen der Einbürgerung des gebürtigen Österreichers Adolf Hitler als Hochburg der NSDAP. Braunschweig war das erste Land im Deutschen Reich, in dem die NSDAP ab 1930 dauerhaft an der Regierung beteiligt war. Von 1930 bis 1933 war Jasper als Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag Oppositionsführer gegen die nationalsozialistische Regierung. Er kämpfte vehement, aber vergeblich gegen die Ernennung Hitlers zum Regierungsrat im Freistaat Braunschweig, durch die er erst als Kandidat zur Reichspräsidentenwahl zugelassen werden konnte.

Misshandlungen durch die SS

Bereits im März 1933 war Heinrich Jasper daraufhin von SS-Leuten schwer misshandelt und inhaftiert worden. Jasper wurde in mehreren Gefängnissen und Konzentrationslagern festgehalten. 1944 wurde er erneut verhaftet, zunächst in das Konzentrationslager Sachsenhausen und 1945 in das Lager Bergen-Belsen gebracht. Dort starb er im Alter von 69 Jahren.

Nach dem Abitur am Wilhelm Gymnasium in Braunschweig und dem Studium der Rechtswissenschaften in München, Leipzig und Berlin ließ sich Jasper in Braunschweig nieder und arbeitete seit 1901 als Anwalt. 1902 trat er in die SPD ein und wurde zu einem der prägenden Vertreter der braunschweigischen Sozialdemokratie. Als Mitglied der SPD war er auch von 1903 bis 1928 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Braunschweigs, von 1919 bis 1920 Mitglied des Reichstags und von 1918 bis 1933 Mitglied des braunschweigischen Landtags.

Erfolg gegen „Arbeiter- und Soldtatenrat“

Im Zuge der Novemberrevolution wurde Heinrich Jasper erstmals Ministerpräsident des Landes Braunschweig. Am 10. November 1918 hatte zunächst der Arbeiter- und Soldatenrat die ,,Sozialistische Republik Braunschweig“ ausgerufen. Bei den Wahlen zum braunschweigischen Landesparlament am 22. Dezember 1918 setzte sich Heinrich Jasper gegen die Vertreter des Arbeiter- und Soldatenrats durch. Es waren die ersten in Deutschland nach dem Ende des Kaiserreiches.

Heinrich Jasper wurde danach erster Präsident des Braunschweigischen Landtags. Ganz im Sinne der neuen demokratischen Ordnung erklärte er: „In den Wahlen hat das Volk gesprochen, und mit dem Zusammentritt dieser Landesversammlung, der Vertretung des gesamten Volkes, ist die Macht auf die Vertretung des Volkes, auf die Landesversammlung übergegangen“.

Arbeitsgruppe Heimatpfleger der Braunschweigischen Landschaft enthüllt Informationstafel zu Flachsrotten in Lobmachtersen.

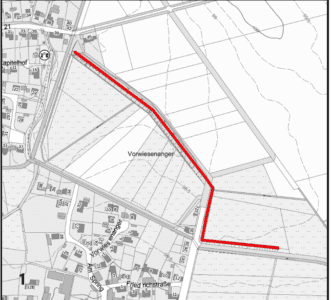

Am nordöstlichen Rand von Salzgitters Stadtteil Lobmachtersen sind Reste einer ehemaligen Flachsrotte zu entdecken. Aus Flachs wurden im 18. und 19. Jahrhundert Garn und Leinen hergestellt. Die einst perlschnurartig aneinander gereihten Rottewasser-Parzellen in Lobmachtersen sind heute allerdings nicht mehr auf den ersten Blick zu erkennen. Längst ist der Graben größtenteils von Weidengebüsch überwuchert. Um dennoch darauf aufmerksam zu machen, stellt die Arbeitsgruppe Heimatpfleger der Braunschweigischen Landschaft dort eine weitere ihrer archäologischen Hinweistafeln auf. Jörg Karlauf, Ortsheimatpfleger von Salzgitter-Lobmachtersen hat die Informationen zusammengetragen.

Die seit 1995 aufgestellten Schilder laden zu spannenden Entdeckungsreisen an weniger bekannte, regionalgeschichtliche Orte im Braunschweigischen ein. Auf den mittlerweile mehr als 30 gestalteten Tafeln wird an den betreffenden Orten mit Texten, Fotos und Grafiken über die jeweiligen Hintergründe informiert. Die meisten Tafeln stehen an Rad- oder Wanderwegen und sind gut sichtbar angebracht.

Aufwändige Weiterverarbeitung

Anbau und Weiterverarbeitung von Flachs waren sehr aufwändig. Weil jedoch insbesondere ärmere Bevölkerungsschichten auf diese Herstellung von Stoff für Tücher und Kleidung angewiesen waren, waren in vielen Dörfern der Region Flachsrotten angelegt worden. Im 19. Jahrhundert erlebte die Flachsverarbeitung im Herzogtum Braunschweig durch die einsetzende Industrialisierung einen Höhepunkt. Heutzutage spielt der Flachsanbau keine wirtschaftliche Rolle mehr. Die Herstellung von Flachsfasern hat lediglich noch museale Bedeutung. Der letzte Leinweber in Lobmachtersen war vor 1900 aktiv. Er hieß Heinrich Wilhelm Behme.

Übler Gestank

Bis aus Flachs Leinen wurde, bedurfte es mehrerer Arbeitsschritte. Nach der Ernte der bis zu 70 Zentimeter langen Fasern der Stängel folgte das sogenannte Flachsrotten. Dabei wurde der Flachs sieben bis zehn Tage bündelweise in das Wasser der Flachsrotte gelegt. Zum Beschweren dienten Bretter, Reisig und Steine. Der erforderliche Fäulnisprozess unter Wasser bereitete das Ablösen der Flachsfasern von den hölzernen Stängeln vor.

Wie in Lobmachtersen (siehe rote Linie auf der Karte) lagen die Flachsrotten außerhalb der Orte, weil bei dem Prozess des Verrottens unangenehmer Gestank entstand. Die Bündel mussten danach mehrere Wochen getrocknet werden, bevor sie von Leinwebern zu Bastfasern verarbeitet werden konnten.

Die Braunschweigische Landschaft bietet 20 Führungen, Vorträge, Wanderungen oder Radtouren zu besonderen Orten im Braunschweigischen an.

Die Braunschweigische Landschaft geht mit ihrem beliebten Format der Stadtteil-Erkundungen erneut ins Braunschweiger Land. Ursprünglich war „12 x Braunschweig“ auf das Stadtgebiet Braunschweigs begrenzt, aber im vergangenen Jahr war im Zusammenhang mit dem „Themenjahr Wasser“ erstmals die Ausweitung erfolgt. In diesem Jahr werden 20 Führungen, Vorträge, Wanderungen oder Radtouren zu besonderen Orten im Braunschweigischen angeboten. Die Mehrzahl der Veranstaltungen vom 22. Februar bis zum 15. November behandelt erneut das Thema „Wasser“. Unter anderem geht es um den Hafen- und Kanalbau 1933 in Veltenhof, die Schöniger Wassermühlen, die Entstehung der „Marina“ oder die Geschichte der Saline Salzliebenhalle in Salzgitter.

Die Marina Bortfeld aus der Luft. Im Vortrag wird der Weg vom Ackerbau zum Wohnquartier erzählt. Foto: Bodo Fricke

„Wir freuen uns, dass sich die Veranstaltungsreihe weiterentwickelt hat und jetzt Wissenswertes aus der ganzen Braunschweigischen Landschaft vermittelt. Der Zuspruch war im vergangenen Jahr sehr groß. Unsere Erfahrung ist, dass sich die Menschen wieder stärker für ihre Heimat interessieren. ‚12 x Braunschweig‘ oder jetzt eben ‚20 x Braunschweig und Braunschweiger Land‘ hat dabei einen Nerv getroffen und ist eine Erfolgsgeschichte“, sagt Anna Lamprecht, Geschäftsstellenleiterin und Projektkoordinatorin der Braunschweiger Landschaft.

Das Rezept ist einfach: Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger geben ihr profundes Wissen an interessiertes Publikum weiter. Initiator der Reihe war 2013 die Bürgerstiftung Braunschweig, die neben der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und anderen als Förderer an Bord blieb. Die Braunschweigische Landschaft hat die Trägerschaft im Jahr 2023 übernommen. Partner der Veranstaltungsreihe ist der Förderverein Braunschweigischer Heimatpfleger. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Der Förderverein freut sich jedoch über kleine Spenden, die zur Beschilderung historischer Denkmale und Sehenswürdigkeiten im Braunschweigischen verwendet wird.

Das Programm

22. Februar, 14 Uhr: Eis-Wind-Wasser formten einst Veltenhof vor mehr als 275 Jahren. Vortrag mit Bernd Maul. Anmeldung ab 10. Februar bei 05303 5241 oder heimatpfleger.veltenhof@web.de. Treffpunkt Mühlenkirche, Pfälzerstraße 39, 38112 Braunschweig.

25. April, 16 Uhr: Radtour entlang der Oker bis zum Fallersleber Tor mit Karl-Heinz Löffelsend. Anmeldung drei Wochen vorher bei khgloeffelsend@gmailcom. Treffpunkt Okerbrücke unterhalb Schloss Richmond, 38122 Braunschweig.

6. April,15 Uhr: Marina Bortfeld – vom Ackerbau zum maritimen Wohnquartier mit Bodo Fricke Anmeldung bodo.fricke@hotmail.de oder 05302 4886. Treffpunkt Marina Bortfeld, Bootsanleger, 38176 Wendeburg-Bortfeld.

27. April, 9 Uhr: Fuhse-Exkursion. Trockenlegung der Aueniederung u.a. durch Bau des Fuhsekanals. Radtour mit Bernd Aumann, Heimatpfleger, und Klaus Hermann, Pro Natur BS Südwest e.V. Anmeldung erforderlich bis 5. Mai bei berndaumann@gmx.net, max. 20 Teilnehmer. Treffpunkt KKSV-Heim, Tiefe Wiese 6, 38120 BS-Timmerlah.

10. Mai, 14 Uhr: Braunschweigs lebendige Dörfer – Das 7-Mühlen-Dorf Räbke mit Christian Lubkowitz und Klaus Röhr. Anmeldung christian.lubkowitz@t-online.de oder 0151 25136932. Treffpunkt Thieplatz Räbke, 38375 Räbke.

17. Mai, 14 Uhr: Rundgang durch Lehndorf. Führung mit Sabrina Brandes. Anmeldung zwei Wochen vorher bei sabrina-brandes@live.de. Treffpunkt Kreuzkirche, Große Straße, 38116 Braunschweig, Alt-Lehndorf.

19. Mai, 17 Uhr: Die Saline Salzliebenhalle und ihre Geschichte. Vortrag mit Holger Rogge Anmeldung stabi-bad@stadt.salzgitter.de oder 05341 839 2082. Treffpunkt Stadtbibliothek Salzgitter-Bad, Marktplatz 11, 38259 Salzgitter.

8. Juni, 16 Uhr: Besuch eines Vorflutgrabens in der Feldmark Schulenrodes, der zum Bach wird mit Horst Klatte Anmeldung hopekla@t-online.de, Treffpunkt Parkplatz am Schützen- und Sportheim Schulenrode, Lindenbergweg 13, 38162 Cremlingen-Schulenrode.

15. Juni, 13.50 Uhr: Das „Meerdorfer Meer“ mit Horst Nordmeyer. Anmeldung nicht erforderlich. Treffpunkt Opferstr. 20, 38176 Wendeburg/Meerdorf.

20. Juni, 18 Uhr: Die Klärwasseranlage des Wasserverbands. Peine Führung mit Sandra Ramdohr bzw. Mitarbeitern des Wasserverbandes und Reinhard Bartels. Anmeldung nicht erforderlich, Infos bei reinhard.bartels@gmx.de. Treffpunkt Heimatmuseum Zehntspeicher, Eichenweg, 31234 Edemissen.

21. Juni, 15 Uhr: Vor 275 Jahren besiedeln Pfälzer den „Alten Hof“ an der Oker mit Bernd Maul. Anmeldung zwei Wochen vorher bei 05303 5241 oder heimatpfleger.veltenhof@web.de. Treffpunkt Friedhof, Schwedenkanzel, 38112 Braunschweig.

16. August, 14.30 Uhr: Waggum und das Wasser. Führung mit Heinz Georg Pentsch. Anmeldung zwei Wochen vorher bei mhg.pentsch@onlinehome.de. Treffpunkt Ev.-luth. Gemeindezentrum, Kirchblick 3, 38110 Braunschweig.

14. und 28. September, 14 Uhr: Rundgang zu Braunschweigs Brunnen und Wasserspielen (Teil 1 und 2). Führung mit Sabrina Brandes. Anmeldung zwei Wochen vorher bei sabrina-brandes@live.de.

21. September, 14 Uhr: Wölbäcker im Geitelder Wald mit Sabine Simon und Ingrid Dierling. Anmeldung bis eine Woche vorher bei sabinesimon@yahoo.de, 05300 6343, 05300 288 Treffpunkt Geiteldestr. 65, 38122 Braunschweig, OT Geitelde.

27. September, 10.30 Uhr: Die Schöninger und Hoiersdorfer Wassermühlen – Ausstellung im Heimatmuseum Schöningen mit Georg Much, Heinrich Ahrens Anmeldung heimatverein.schoeningen@gmx.de. Treffpunkt Heimatmuseum Schöningen, Markt 33, 38364 Schöningen.

28. September, 14 Uhr. Anno Domini 1556: Eine „Burg für das Vieh“ – Die archäologische Erforschung einer Fuhseinsel. Lichtbildvortrag mit anschließender Führung mit Thomas Budde. Treffpunkt Kunsttreff Abbensen, Neue Straße 13 (Ecke Weberkamp), 31234 Edemissen – Abbensen.

2. Oktober, 10.30 Uhr: Wassernutzung in Mascherode früher/heute. Führung mit Sabrina Brandes. Anmeldung zwei Wochen vorher bei sabrina-brandes@live.de. Treffpunkt Brunnen auf dem Altstadtmarkt, Braunschweig.

2. Oktober, 16 und 17 Uhr: Frischwasserversorgung und Entsorgung a.d. Rieselfeldern Vorträge des WWL u. Stadtentwässerung BS GmbH mit Henning Habekost. Anmeldung bis 15.09.2025 bei henning.habekost@famcloud.net. Treffpunkt Bürgersaal, Salzdahlumer Straße 312, 38126 Braunschweig.

15. November, 15 Uhr: Hafen- und Kanalbau 1933 in der Pfälzer Kolonie von 1750 Vortrag mit Bernd Maul. Anmeldung ab 1. November 2025 bei 05303 5241 oder heimatpfleger.veltenhof@web.de. Treffpunkt Mühlenkirche, Pfälzerstraße 39, 38112 Braunschweig.

Kontakt

Braunschweigische Landschaft e. V.

Löwenwall 16

38100 Braunschweig

Telefon: 0531/ 28019750

E-Mail: info@braunschweigischelandschaft.de

Internet: www.braunschweigischelandschaft.de

„Timejumps“ machen die Veränderungen des Stadtbilds anhand historischer Fotos und Zeitraffer-Überblendungen ins Hier und Jetzt deutlich.

Einen spektakulären Blick wirft Kameramann Dirk Troue in dieser Folge vom Kirchturm der St. Andreaskirche auf den Platz der Alten Waage, die Lange Straße und den Meinhardshof. Das Video veranschaulicht eindrucksvoll, wie sich Braunschweigs Innenstadt durch die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg verändert hat.

Als der Fotograf der historischen Postkarte die gut dreihundert Stufen bis zur Spitze des Turms überwunden hatte, blickte er noch auf ein dichtes Gewirr aus Fachwerkhäusern und kleinen Straßen: Eines der besterhaltenen Quartiere der Fachwerkstadt Braunschweig. Im einstigen Weichbild Neustadt hatte sich das spätmittelalterliche Stadtbild bis zur fast vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg eindrucksvoll erhalten. Das Quartier lag inmitten des Feuersturms vom 15. Oktober 1944.

In den 1950er und 1960er Jahren erfolgte der Neuaufbau, der weitgehend die Platzsituation im historischen Maßstab erhielt. Die einst schmale Verbindung zur Langen Straße wurde allerdings deutlich breiter angelegt. Die Veränderungen auch am Meinhardshof zeigen, wie stark der Fokus beim Wiederaufbau auf die „autogerechte“ Stadt gelegt wurde. Heute blickt man nach dem schweißtreibenden Aufstieg auf die erheblich verbreiterte Lange Straße, das Parkhaus Packhof und die neue Straßenverbindung in Richtung Hinter Brüdern.

Objekt des Monats, Folge 12: Günther Kaphammels „Heiliger Abend“ aus dem Jahr 1992

Im Jahr 2025 feiern wir den 750. Jahrestag der Weihe der Klosterkirche Riddagshausen, gegründet wurde das Zisterzienserkloster bereits 1145. Zu seinen Förderern zählten die sächsischen und später braunschweigischen Herzöge sowie der Adel des Landes. Künstler trugen schon immer zur Berühmtheit des Ortes bei. Dazu gehört auch der Braunschweiger Maler und Zeichner Günther Kaphammel (1926–2002), der vor allem durch seine Aquarelle über die Region hinaus bekannt wurde. Er verfasste zudem ein Buch über den sogenannte „Goldenen Schnitt“ („Der Goldene Schnitt. Harmonische Proportionen“, Kaphammel 1999), ein Thema, mit dem er sich ein Leben lang auseinandersetzte.

1275 hatte Riddagshausen eines der modernsten Kirchengebäude

Kaphammels Werke vermitteln durch die zeichnerische Erfassung der Gebäudegefüge bei malerischer Farbigkeit die vielfältigsten Stimmungen im Klosterbereich. Sein zur Jahreszeit ausgewählter „Heiliger Abend“ aus dem Jahr 1992 zeigt, wie das farbige, warm strahlende Langhaus die Feiernden am Weihnachtsfest in der Klosterkirche geborgen umfangen hält. Mitte der 70er Jahre gestaltete Günther Kaphammel in einjähriger Arbeit die Innenmalerei der Säulenkapitelle und Gewölbebereiche der Klosterkirche.

Malerkollegen aus den 1950ern waren Wilhelm Frantzen und Robert Naumann. Ihre Reihe beginnt aber im 17. Jahrhundert mit Matthäus Merians Wiedergabe der Klosteranlage und setzt sich im darauffolgenden Jahrhundert fort mit Pascha Johann Friedrich Weitschs dichten Waldlandschaften. Wilhelm Pätz, Ludwig Tacke und Constantin Uhde schufen im 19. Jahrhundert ihre genauen Gebäudeansichten und weiten Bachlandschaften.

Das Kloster war schon sehr bedeutend, als es 1275 geweiht wurde. Die Mönche bewirtschafteten das damals in der ganzen Region modernste Kirchengebäude, das heute in Europa zu den besterhaltenen seiner Art zählt: drei vollständig eingewölbte Schiffe, ein Kapellenkranz rings um den typisch rechteckigen Chorbau und ein großes, doppeltüriges Westportal mit einer Marienfigur und Laubwerk.

Architektur wird zur Skulptur

Die Zisterzienser bauten in Riddagshausen so, wie es die Mönche des Ordens stets taten: Architektur wird zur Skulptur. Man trifft im Baugefüge auf Hörner, Blattnester, Rosetten und abstrakte plastische Gebilde. In der Kirchenarchitektur veranschaulichen sie die Kraftmomente von Lasten und Tragen. Ihre floralen Formen sind zeittypisch botanisch bestimmbar: Eiche, Weinlaub, Efeu, Erdbeere und Löwenzahn. Laubwerk spiegelt den sogenannten hortus conclusus wieder, den beschlossenen Garten als Symbol der Muttergottes, der Schutzpatronin der Kirche. Darüber hinaus weist das Weinlaub auf Leben und Passion Christi hin.

Aber nicht nur die fortschrittlichste Baukunst im Vergleich zu den großen Kathedralen brachten die Zisterzienser mit, sondern auch ihre überlegene Systematik bei Fischzucht in großen Teichen, beim Obstanbau in weiten Gärten und beim Ackerbau durch Fruchtwechsel auf den großen Flächen. Kontakte mit ihren Schwesterklöstern in ganz Europa ließen das Wissen dieses Ordens durch die strenge Auslegung von „Bete und Arbeite“ anschwellen.

1568 kam mit der Reformation die Aufhebung des Klosters, dem bis 1690 die Einrichtung einer herzoglichen Lateinschule und bis 1809 ein Predigerseminar für die evangelische Landeskirche folgten. Geblieben sind außer der Kirche noch ein Torhausrest von ca. 1180, die Fremdenkapelle von ca. 1230 und die Siechenkapelle des Hospitals aus dem frühen 14. Jahrhundert. Den Eindruck der ehemaligen Landwirtschaft am Kloster vermitteln noch die Gebäude von Meierei, Schmiede und Schafmeisterhaus.

Weitläufige Naturlandschaft

Längst umgibt die Klosteranlage eine weitläufige Naturlandschaft, deren Zentren die noch erhaltenen elf Fischteiche sind. Zugvögel und andere Wildtiere sind hier zu Gast. 1975 erhielt diese das Prädikat „Europareservat“. Die Klosterkirche wurde nach Jahren des Verfalls vor allem durch die öffentlichkeitswirksame Unterstützung von Richard Borek II (1911-1993), dem Begründer des „Freundeskreises Riddagshausen“, saniert und 1975, im 700-jährigen Jubiläumsjahr, neu geweiht. Auch das Dorf wurde seit den 1960ern aufgewertet. Der ebenfalls durch Richard Borek geförderte Wiederaufbau großer, in Dörfern des Braunschweiger Landes abgebrochener braunschweigischer Bauernhäuser im Ortskern, stärkt den Charakter Riddagshausens als sehenswertes Ausflugsziel.

Dr. Bernd Wedemeyer ist Bau- und Kunsthistoriker.

Videos:

Aktuelle Artikel

Das Porträt als Begegnung

Noch bis zum 3. April ist die Fotoausstellung „Der Weiße Faden“ in der Klosterkirche Riddagshausen zu sehen. Am 20. März setzte eine Gesprächsrunde zur Porträtfotografie einen abschließenden Impuls. Barbara Hofmann-Johnson, Leiterin des Museums für Photographie Braunschweig, schreibt hier über zentrale Aspekte des Abends.

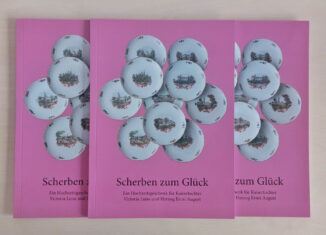

„Scherben zum Glück“: Katalog erschienen

Ein bedeutendes Hochzeitsservice für zuhause: Begleitend zur Ausstellung „Scherben zum Glück“ im Museum Schloss Fürstenberg bietet ein neuer Katalog eine umfassende Betrachtung des Nymphenburger Hochzeitsservices.

Die „dulle Lotte“: Herzogin Philippine Charlotte von Braunschweig-Wolfenbüttel

Herzogliches Kalenderblatt, Folge 7: Am 13. März 2025 jährte sich zum 309. Male der Geburtstag von Herzogin Philippine Charlotte. Wer war diese Tochter des bekannten „Soldatenkönigs“, und wie kam sie nach Braunschweig?

Frühjahrsgrüße auf Holz

Objekt des Monats, Folge 13: Der mit Tulpen verzierte Schrank der letzten Äbtissin von Gandersheim.

Bis nach Indonesien: Klavierbau im Herzogtum Braunschweig

Lange vor den bekannten Klavierfirmen Steinway & Sons und Grotrian-Steinweg waren Braunschweiger Klaviere in aller Welt zu finden: Vom Bohlweg bis nach Indonesien, Finnland und Russland. Peter Karsten, Experte für historische Musikinstrumente aus dem Braunschweigischen, erzählt in seinem Beitrag ihre weitgehend unbekannte Geschichte.

Renaissance-Musik und Videokunst in Riddagshausen

Seit Jahren ist die Klosterkirche Riddagshausen wegen seiner Orgelkonzerte ein fester Begriff unter Musikliebhabern. Im Rahmen des Jubiläumsjahres 750 Jahre Klosterkirche Riddagshausen findet nun am 29. März ein besonderes Konzert statt: Mit dem Auftritt des Ensembles Capella de la Torre verwandelt sich die Klosterkirche in einen Ort der musikalischen Zeitreise.

Bestätigung fürs Schlossmuseum

Mit der erneuten Verleihung des Gütesiegels des Museumsverbands Niedersachsen und Bremen e.V. nach 2017 wird die Weiterentwicklung des Konzepts gewürdigt.

„Ein Porträt, ist ein Porträt, ist ein Porträt?“ Künstlerinnengespräch in Riddagshausen

Noch bis zum 3. April ist in der Klosterkirche Riddagshausen die Fotoausstellung „Der Weiße Faden“ der Erfurter Künstlerin Elena Kaufmann zu erleben. Am 20. März um 18.00 Uhr kommen jetzt noch einmal Freunde der Fotografie auf ihre Kosten: beim Podiumsgespräch „Ein Porträt, ist ein Porträt, ist ein Porträt? Dimensionen einer fotografischen Praxis“.

Vom Alten Bahnhof zur Braunschweigischen Landessparkasse

„Timejumps“ machen die Veränderungen des Stadtbilds anhand historischer Fotos und Zeitraffer-Überblendungen ins Hier und Jetzt deutlich. In dieser Folge wirft Kameramann Dirk Troue einen Blick auf die bemerkenswerte Transformation des Alten Braunschweiger Bahnhofs - früher das Tor zur ersten Staatseisenbahnstrecke Deutschlands, heute das Direktionsgebäude der Braunschweigischen Landessparkasse.

Das doppelte Jubiläum der Klosterkirche Riddagshausen

Doppelter Grund zum Feiern für die Klosterkirche: Vor 750 Jahren wurde sie geweiht, vor 50 Jahren wurde sie vor dem Abriss gerettet.