Noch bis zum 3. April ist die Fotoausstellung „Der Weiße Faden“ in der Klosterkirche Riddagshausen zu sehen. Am 20. März setzte eine Gesprächsrunde zur Porträtfotografie einen abschließenden Impuls. Barbara Hofmann-Johnson, Leiterin des Museums für Photographie Braunschweig, schreibt hier über zentrale Aspekte des Abends.

Anlässlich der Ausstellung von Elena Kaufmann Der weiße Faden zum 750jährigen Kirchweihjubiläum in der Klosterkirche Riddagshausen lohnte es sich, in einer Gesprächsrunde am 20. März 2025 über wichtige Aspekte der Porträtfotografie und unsere Erwartung an das Abbild des Menschen, über Individualität und Identität, über Aura, Wahrnehmung und Bewertung sowie über die konzeptuellen Möglichkeiten künstlerischer Porträtfotografie aus heutiger Sicht nachzudenken. An dem Podium, moderiert von Prof. Dr. Michael Grisko (Richard Borek Stiftung), nahmen neben Elena Kaufmann auch der Braunschweiger Fotograf Christoph Borek (Stiftung ManyFaces) sowie die Leiterin des Museums für Photographie Braunschweig, Barbara Hofmann-Johnson, teil.

Der Weiße Faden und das weiße Kleid

Der weiße Faden der Erfurter Fotografin Elena Kaufmann stellt Halb-Porträts von Frauen unterschiedlichen Alters, Hautfarbe und Herkunft vor hellem Hintergrund vor. Sie gehören unterschiedlichen Religionen an und sind stets in dem gleichen naturweißen Kleid vor neutralem Bildgrund aufgenommen. Das Kleid wurde eigens für das umfassende Projekt entworfen und scheint eher zeitlos denn modisch. Kleidung erscheint nicht als Attribut oder gar symbolisch der jeweiligen Person und deren Identifikation mit einer Religion zugeschrieben und stellt damit indirekt die Frage danach, wie oft wir Bewertungen und Einordnungen von Menschen auch durch Kleidung vorschnell vornehmen. Zu den Porträts gehören bei Elena Kaufmann Texte – sie können den Porträts in den Seitenschiffen der Kirche nicht eindeutig zugeordnet werden und regen ebenfalls unser Nachdenken über mögliche Zuordnungen an.

Porträtfotografie hat Geschichte

Die Geschichte der Porträtfotografie als wichtiges Themenfeld der Fotografie mit ihren bis heute vielschichtigen Bildsprachen und künstlerischen Vorgehensweisen reicht als Genre bis in die Anfänge der Geschichte des Mediums im 19. Jahrhundert zurück.

Neben Inszenierungen des Menschen vor besonderen Bühnen war es bereits der berühmte französische Fotograf Nadar (1820 – 1910) im 19. Jahrhundert, der das Wesen und die Aura von Personen eher vor neutralen Bildgründen vorstellte, um nicht von der Person abzulenken. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts vollzog August Sander (1876 – 1964) den nächsten konzeptuellen Schritt der Porträtfotografie und widmete sich in seinem umfassenden Porträtwerk in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts den „Menschen des 20. Jahrhunderts“ in sieben Gruppen und in Form von Typisierungen als Gesellschaftsbild der Zeit.

Die zeitgenössische Fotografin Rineke Dijkstra (* 1959) begleitet seit 1994 die ursprünglich aus Bosnien in die Niederlande geflüchtete und inzwischen zu einer jungen Frau mit eigener Familie herangewachsene „Almerisa“ in Porträts, die ihre Entwicklung im kulturellen Kontext nach gleichem Inszenierungsmuster auf einem Stuhl sitzend vorstellen. Dem Einzelbild wird das sich entwickelnde, serielle Porträt gegenübergestellt.

Jetzt auch Teil der „Many Faces“-Familie: Fotografin Elena Kaufmann. Foto: Christoph Borek, ManyFaces.

Many Faces: Über 1.000 Personen porträtiert

Dass der Mensch nicht mit einem Bild zu fassen ist und seine Identität komplex ist, zeigt auch das Projekt „Many Faces“ von Christoph Borek, das er an diesem Abend vorstellte. In den vergangenen Jahren hat er inzwischen über 1.000 Personen in stets drei unterschiedlichen Gemütslagen fotografiert, um damit die Facetten der Befindlichkeiten als Varianten des Porträts zu thematisieren. Auch Elena Kaufmann gehört inzwischen zu den Porträtierten seines Großprojekts, für das er momentan eine Ausstellungsfläche sucht. In der Gesprächsrunde konnte man beides betrachten: die lebhaft agierende Fotografin und ihr dreiteiliges Porträt von Christoph Borek.

Porträts sind Ausschnitte aus Lebenszusammenhängen oder Inszenierungen, die uns im Gegenüber auch stets unsere eigene Identität und das Bild von uns überdenken lassen.

Barbara Hofmann-Johnson ist Leiterin des Museums für Photographie Braunschweig.

Herzogliches Kalenderblatt, Folge 7: Am 13. März 2025 jährte sich zum 309. Male der Geburtstag von Herzogin Philippine Charlotte. Wer war diese Tochter des bekannten „Soldatenkönigs“, und wie kam sie nach Braunschweig?

Am 13. März 2025 jährte sich zum 309. Male der Geburtstag von Herzogin Philippine Charlotte (1716-1801), der Gemahlin von Herzog Carl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (1713-1780). Sie entstammte dem preußischen Königshaus, und ihr Vater, Friedrich Wilhelm I., nannte sie nach ihrem Rufnamen Charlotte zärtlich seine „dulle Lotte“.

Das verwundert vielleicht, denn der „Soldatenkönig“ ist eher als herrschsüchtig bekannt, dem aber auch die unbedingte Pflichterfüllung für das von ihm aufgebaute Land über alles gingen. „Lotte“ behielt ihre Spaßhaftigkeit bis ins Erwachsenenleben, und mit ihren Neckereien erheiterte sie als Kind die vielköpfige Königsfamilie, in der auch Spannungen und Intrigen vorherrschten, allen voran der schwere väterliche Zwist mit Kronprinz Friedrich (II.). Die familiären Kosenamen waren daher in Anlehnung an die französische Umgangssprache am Hof „Lolotte“, Lottine“ und sogar Sanssouci“.

Auf der Suche nach einer geeigneten Partie kam der Vater auf Ferdinand Albrecht II., den er als protestantischen Fürsten im Dienste des römisch-deutschen Kaisers schätzen gelernt hatte. Der Wiener Kaiserhof unterstützte die Wahl, und so wurde am 19. Mai 1730 in Berlin die Verlobung gefeiert. Kostspielig war die Fahrt dorthin für die Bevernsche Linie der Braunschweigischen Herzöge. Aber eine preußische Prinzessin als Schwiegertochter im Fürstenhaus zerstreute alle finanziellen Bedenken. Der zukünftige Schwiegervater gab dem schüchternen Carl den Rat, er solle sie nun „caressieren“ [liebkosen] und ihr „douceurs“ [Zärtlichkeiten] sagen.

Wegen der Jugend der Braut fand die Hochzeit erst 3 Jahre später, am 2. Juli 1733 in Berlin, statt. Da hatte die ältere Schwester Carls, Elisabeth Christine, bereits am 12. Juni 1733 in Schloß Salzdahlum den preußischen Kronprinzen geheiratet; die preußisch-braunschweigische Doppelhochzeit, eingefädelt von den Vätern, hatte stattgefunden.

Zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig

Die Ehe Charlottes verlief gut. Ihr Einzug in Wolfenbüttel am 22. Juli war großartig, und ihr neues Zuhause im (erhaltenen) Kronprinzenpalais fand sie „bequem und sauber“. Die Schwiegereltern und das regierende Herzogspaar Ludwig Rudolf und Christine vergötterten sie. Aber viel zu rasch wurden sie und Carl nach ihrem Gefühl regierende Fürsten.

1735 starben am 21. März Herzog Ludwig Rudolf und nur ein halbes Jahr später am 13. September Herzog Ferdinand Albrecht II., ihr Schwiegervater. Die unbeschwerte Zeit endete. Es folgten der Umzug ins Residenzschloss und das Zusammenraufen mit drei Herzogswitwen. Besonders im Grauen Hofschloss der Elisabeth Sophie Marie, Gemahlin von August Wilhelm (verstorben 1731), als man zur Braunschweiger Sommermesse fuhr, gab es Streit um die gemeinsame Küchenbenutzung. 1736 erhielt das Herzogspaar dort aber den ganzen Südflügel und konnte standesgemäß residieren.

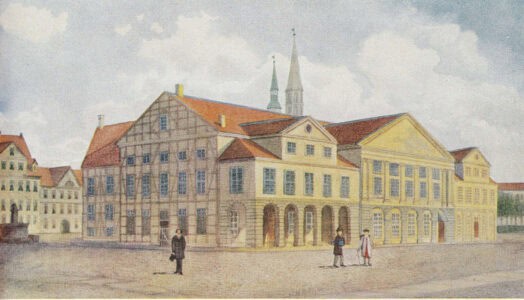

Der Graue Hof, die Braunschweiger Residenz der Herzöge, um 1830. Nach einer Lithografie von W. Pätz. Charlottes Wohnsitz lag mit Unterbrechungen von 1736 bis 1755 im äußeren Südflügel (rechts), und von da ab bis 1780 im äußeren Nordflügel (links).

Charlotte – eine Frohnatur

Charlotte behielt ihre Frohnatur. Damit überstand sie Vieles, wie den Kindstod von drei ihrer 13 Kinder und das frühe Ableben vor dem 35. Lebensjahr von weiteren vier Kindern. Die Flucht aus Braunschweig 1757/58 und 1761 vor den Franzosen, die Mätressen Carls I. und sein Tod 1780 belasteten schwer. Trost boten die zahlreichen Briefe, die sie mit ihren Geschwistern austauschte und die Nähe zu den alten und neuen Verwandten.

Sie hatte auch großes Interesse an der deutschen Literatur und holte 1770 G. E. Lessing als Bibliothekar nach Wolfenbüttel. Nach 1780 hatte sie sich zurückgezogen und lebte schließlich in Schloss Antoinettenruhe am Nordrand Wolfenbüttels, wo sie noch 21 Jahre einer kleinen Hofhaltung vorstand (der Hof war 1755/56 nach Braunschweig verzogen). Am 16. Februar 1801 verstarb sie. Im Schlossmuseum Braunschweig gibt es von J. G. Pickhardt ein großes Porträt dieser Herzogin.

Objekt des Monats, Folge 13: Der mit Tulpen verzierte Schrank der letzten Äbtissin von Gandersheim.

Frühlingsduft liegt in der Luft! Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen kündigt sich der Frühling an und lässt die Natur zu neuem Leben erwachen. Zu den schönsten Frühlingsboten gehören Tulpen. Seit alters her gelten Tulpen als Symbol für neues Leben, Liebe und Hoffnung. Nicht nur in Vasen, auf dem Balkon, Parkanlagen oder auf ganzen Feldern finden sich die Frühlingsboten, sondern ganzjährig auch auf Kunstobjekten vergangener Zeiten.

Ein besonderes Möbelstück des 18. Jahrhunderts

Vielleicht nicht gleich auf den ersten, jedoch spätestens auf den zweiten Blick offenbart sich das Tulpenmotiv: Ein Strauß aus drei prächtigen Tulpen ziert beide Seiten eines Schrankes, der einst im Besitz von Auguste Dorothea von Braunschweig-Wolfenbüttel war (Abb. 1 und 2). Die jüngste Tochter des Braunschweiger Herzogs Carls. I. und dessen Gemahlin Philippine Charlotte von Preußen war von 1778 bis zu ihrem Tod im Jahr 1810 die letzte Äbtissin des Reichsstifts in Gandersheim, das danach aufgelöst wurde.

Aus dieser Zeit stammt auch der etwa ein Meter hohe Schrank aus dem Frühklassizismus, der mit verschnörkelten Elementen des Rokoko dekoriert ist. Neben dem mit Blattornamenten versehenen, bekrönten Monogramm Auguste Dorotheas, das unter einem Baldachin zu sehen ist, gehören dazu auch die aus gefärbtem Holz gestalteten Tulpensträuße. Diese zieren – ebenso wie weitere florale Motive – als kunstvolle Einlegearbeiten, sogenannte Marketerien, den Korpus des Schrankes. Marketerien waren ein zentrales Gestaltungsmerkmal des Rokoko. Sie konnten aus verschiedenen Hölzern, Perlmutt oder Elfenbein bestehen. Bei dieser Technik wurden mit einer hohen Präzision die jeweiligen Motive in die Holzoberfläche eingearbeitet und zusammengesetzt, wodurch eine fast malerische Wirkung geschaffen wurde. Die Tulpe passte mit ihren geschwungenen Blütenformen als dekoratives Element nahezu perfekt zur verspielten Ästhetik des Rokoko. Über der abschließbaren Tür des Schrankes befindet sich eine Schublade, die mit zwei Messinggriffen in Form von Blättern versehen ist.

Luxus, Eleganz und Vergänglichkeit

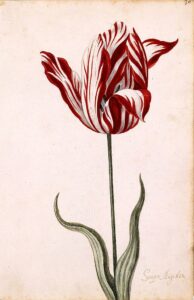

Bei den Tulpen, die hier mit einer Schleife als Strauß zusammengebunden sind, handelt es sich um die Sorte Semper Augustus, was so viel wie „immer erhaben“ bedeutet. Die mittlerweile ausgestorbene Tulpensorte galt als eine der bekanntesten und kostspieligsten Blumen, die sich ausgehend von den Niederlanden seit dem 17. Jahrhundert vor allem in wohlhabenden Kreisen als Statusobjekt großer Beliebtheit erfreute. Sie war jedoch nicht nur ein Symbol für Luxus, Eleganz und Reichtum, sondern auch für Vergänglichkeit. Ihre kurze jährliche Blütezeit erinnerte an die Endlichkeit des Lebens und weltlichen Reichtums. Diese Bedeutung war besonders in der barocken Vanitas-Malerei verbreitet, die die Vergänglichkeit des Lebens thematisierte. Aber auch im Rokoko setzte sie sich weiter fort, oft jedoch in einer spielerischeren Weise, wie auch hier zu sehen.

Erinnerungen an die „Tulpenmanie“

Das Motiv der Semper Augustus erinnert zudem an eine der ersten Spekulationsblasen der europäischen Geschichte: die sogenannte „Tulpenmanie“ in den Niederlanden. Denn die heute bei uns verbreitete Zierpflanze kam erst im Zuge der immer weiter ausgreifenden europäischen Handelsnetze Mitte des 16. Jahrhunderts aus dem Osmanischen Reich nach Europa. Die Zucht von immer komplexer gemusterten Sorten wurde besonders in den Niederlanden betrieben.

Eine zeitgenössische Darstellung der Tulpenart „Semper Augustus“, vor 1640. Bild: Wikimedia Commons (gemeinfrei).

Dort entwickelte sich im Laufe des ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts auch ein reger Markt für Tulpenzwiebeln mit teils hohen Preisen: So ist für die seltene Semper Augustus für das Jahr 1623 pro Zwiebel ein Preis von 1.000 Gulden erzielt worden. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Jahreseinkommen lag bei etwa 150 Gulden. Nach einem rasanten Preisanstieg besonders Anfang 1637 fanden sich Anfang Februar bei einer Versteigerung in Haarlem aber wider Erwarten keine Käufer mehr, die die aufgerufenen Preise zahlen wollten oder konnten. Innerhalb weniger Tage brach dadurch der gesamte Tulpenmarkt in den Niederlanden zusammen, und der Wert besonders hoch geschätzter Tulpensorten fiel um bis zu 95 Prozent.

Die Historikerin Anne Goldgar hat sich intensiv mit der Krise beschäftigt und gezeigt, dass der Handel mit Tulpenzwiebeln vor allem ein Phänomen gehobener Schichten und damit einer Minderheit war, und sich der wirtschaftliche Schaden des Zusammenbruchs in Grenzen hielt. Dennoch wurde das Geschehen schnell in Satire und bildender Kunst verarbeitet und oft im Rahmen moralischer Kritik an zügelloser Gier als Paradebeispiel angeführt. Die hübschen Frühlingsboten trugen als Motiv also sowohl einen Hauch der Exklusivität als auch eine Warnung mit sich.

Der Schrank aus der Sammlung der Richard Borek Stiftung kann bis zum 31. August 2025 in der Sonderausstellung „ResidenzWechsel“ im Weißen Saal des Schlossmuseums Braunschweig betrachtet werden.

Die aktuelle Sonderausstellung „People and Pianos“ im Städtischen Museum Braunschweig, kuratiert durch Frau Dr. Antje Becker, zeigt noch bis Ende April 2025 die Geschichte der beiden berühmten Klavierbaufirmen Steinway & Sons und Grotrian-Steinweg. Doch schon vor diesen beiden bekannten Firmen waren Braunschweiger Klaviere in aller Welt zu finden. Peter Karsten, Experte für historische Musikinstrumente aus dem Braunschweigischen, erzählt in seinem Beitrag ihre weitgehend unbekannte Geschichte.

Klavierbauer siedelten sich schon früh in der Region des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel und dem späterem Herzogtum Braunschweig an.

Von ihnen gingen wegweisende Innovationen aus. Im 18. Jahrhundert wurden in Braunschweig hergestellte Klaviere bis nach Finnland, Russland und Indonesien exportiert – über einhundert Jahre, bevor Steinway & Sons mit herausragendem Qualitätsverständnis als Ikone im Olymp der Klavierbauer in Amerika bekannt wurde.

„Mechanikus“: Die Vorgeschichte des Klavierbaus

Mit Blick auf möglichst große Kundennähe – in der Regel die Höfe und vermögenden Schichten der Zeit – siedelten sich die Klavierbauer stets in den regionalen Zentren an. Ein Beispiel dafür ist der Autodidakt Barthold Fritze.

Fritze, 1697 als Sohn eines Müllers in Holle geboren, erhielt 1720 in Braunschweig das Bürgerrecht. Zunächst bezeichnete er sich selbst als „Mechanikus“. Sein erster Kunde für ein von ihm neu gebautes kleines Clavichord war 1721 Organist Hurlebusch, welcher 1722 als Hofkapellmeister an den königlichen Hof von Stockholm, dann Bayreuth, Braunschweig und Hamburg ging und schließlich als Organist in Amsterdam wirkte.

Fritze hat bis 1765 allein etwa 460 Instrumente gebaut, davon etwa 70% die kostengünstigeren gebundenen Clavichorde (bei denen sich benachbarte Töne eine Saite teilen) und etwa 30% ungebundene Clavichorde. Etwa 20% davon verkaufte er an adelige Kunden und 80% an Berufsmusiker, gehobenes Bürgertum wie auch die Professoren der neu gegründeten Collegio Carolinum.

Bis zu ein Jahr Wartezeit

Seine Instrumente waren sehr begehrt – er führte eine Bestellliste und Kunden mussten sich bis zu einem Jahr Lieferzeit gedulden. In seiner Referenzliste finden sich berühmte Kunden, zum Beispiel der Komponist Carl Heinrich Graun, der zu dieser Zeit als Kapellmeister in Berlin am Hof Friedrichs des Großen wirkte. Etwa 10% seiner Instrumente nahmen Händler wie Kaufmann Gräfe aus Hamburg in Kommission und lieferten bis London, Gibraltar, Norwegen und Archangelsk (Russland).

1755 brachte Fritze bei Breitkopf und Härtel in Leipzig eine Stimmanleitung heraus, in deren Vorwort er stolz betont, dass Carl Phillip Emanuel Bach bei einem Besuch in Braunschweig seine Stimmmethode persönlich für gut befunden habe. Auch stimmte er die Instrumente des Braunschweiger Herzogs. Seit 1755 bezeichnet er sich nun auch als „Clavier-Instrumentenmacher“. Da er keine Nachkommen hatte, verfügte er sein Haus am Marstall 12 für wohltätige Zwecke – das „Fritzesche Vermächtnis“. Vier Clavichorde sind von ihm bis heute in Museen erhalten, u.a. ein prachtvolles Exemplar im Städtischen Museum in Braunschweig.

Vom Bohlweg nach Indonesien

Ein weiterer bedeutender Klavierbauer der Zeit war Georg Wilhelm Lemme. Eigentlich war er Organist an der Fürstlichen Schlosskirche und der Magnikirche. Er fertigte darüber hinaus aber auch Clavichorde an und bildete seinen 1746 in Braunschweig geborenen Sohn Carl Lemme sowohl im Orgelspiel als auch im Instrumentenbau aus. Beide bauten bis 1815 etwa 800 Instrumente, darunter Clavichorde, Tafelklaviere und Hammerflügel nach dem Vorbild von Johann Andreas Stein aus Augsburg.

Die Instrumente wurden bis Indonesien und Russland exportiert. Darüber hinaus reparierten, handelten und vermieteten sie auch Instrumente anderer Erbauer, vornehmlich englischer Herkunft, welche auf Grund der Verflechtung der welfischen Königshäuser mit England in der Region einen bedeutenden Marktanteil hatten.

Werkstatt und Verkaufsraum befanden sich am Bohlweg, direkt gegenüber dem Schloss. Vater und Sohn Lemme haben sich darüber hinaus mit eigenen Erfindungen einen Namen gemacht, darunter einer geraden Tastenführung und ovalrunden Korpussen bei Clavichorden, welche für eine leichtere Spielbarkeit und einen schönen und starken Ton gelobt wurden, sowie den gepressten Resonanzboden, bei dem zwei Böden winkelversetzt so miteinander verleimt wurden, dass eine Rissbildung beim Transport und späterer Nutzung unter starker klimatischer Beanspruchung verhindert werden konnte.

Auch Lemme lieferte an den Braunschweiger Hof. Um Nachahmer und Fälscher abzuschrecken, kennzeichnete er seine Instrumente mit Genehmigung seines Herzogs ab 1786 mit dem Braunschweiger Wappen.

Sein Sohn, auch Carl Lemme benannt, wanderte 1799 nach Paris aus und baute dort bis 1832 als Charles Lemme weiterhin Tafelklaviere.

1814 beendete Carl Lemme seine Tätigkeit in Braunschweig und verkaufte die in seiner Werkstatt lagernden Holzvorräte, z.B. Resonanzbodenholz aus Böhmen.

Von Carl Lemme sind drei Clavichorde und zwei Hammerflügel erhalten. Ein bis heute spielbarer Hammerflügel befindet sich in Braunschweig.

Dreihundert Jahre Klaviere aus der Region Braunschweig

Neben Barthold Fritze und Georg Wilhelm Lemme gab es zahlreiche weitere Klavierbauer, die in der erweiterten Region um Braunschweig aktiv waren. Mit Rücksicht auf die Begrenzung des Umfangs dieses Beitrages muss ich mich auf deren Nennung, Wirkungszeit und Adresse beschränken:

1721 – 1765: Barthold Fritze (Marstall 12)

1741 – 1809: Johann Bernhard Katterfeld (Friesenstraße)

1750 – 1766: Georg Wilhelm Lemme

1765 – 1815: Carl Lemme (Bohlweg assec. 2038)

1770 – 1826: Krämer / Gebrüder Krämer (Göttingen)

1795 – heute: Rithmüller und Söhne (Göttingen) bis heute aktiv, jedoch nur Weiterverwendung des Markennamens

1799 – 1832: Charles Lemme (Rue d Orleans 7 in Paris)

1835 – heute: Theodor Steinweg (Seesen – Wolfenbüttel – Braumschweig – Steinway & Sons. New York und Hamburg) die Linie kann insofern als durchgehend angesehen werden, da die Nummerierung der Instrumente fortlaufend erfolgte

1837 – 1962: Zeitter & Winkelmann (ab 1963 zu Seiler in Kitzingen gehörig)

1848 – 1890: Wilhelm Wehage (Breite Str. 9)

1855 – ?: H. Beese & H. Bremer (Wilhelmstr. ass.1511)

1857 – 1893: Günther Wechsung (Fallersleber Str. 40)

1865 – heute: Th. Steinweg Nachf. / Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. / Grotrian-Steinweg (Bohlweg 48 und weitere) mit gemeinsamen Wurzeln aus 1835 Theodor Steinweg (siehe oben) – (2015 zu Parsons Music Group, Fortführung aktuell unsicher)

1882 – 1893: Klusmann & Wenzel (Schöppenstedter Str. 40)

1885 – heute: Schimmel in Leipzig gegründet, ab 1929 in Braumnschweig (2016 zu Pearl River Piano Group)

1888 – 1891: Carl Dünkel (Friedrich-Wilhelm-Str. 27)

1896 – 1912: Max Noack (Brabantstr. 7)

1902 – 1940: Fritz Ohm (Wilhelmstr. 88)

1904 – 1948: Gustav Lutze (Bohlweg 6-7)

1929 – heute: Schimmel aktuell als einzige aktiv produzierende Klaviermarke in Braunschweig

Historische Instrumente im Konzert

Für alle, die die historischen Musikinstrumente gerne in Aktion hören möchten, finden im Laufe des März 2025 verschiedene Konzerte statt:

16.3.25: Eröffnungskonzert der Reihe „300 Jahre Hammerflügel“ im Prinzenpalais Wolfenbüttel (Kulturinitiative TonArt), Konzert auf originalem Hammerflügel von Carl Lemme, Braunschweig 1796.

30.3.25: Konzert „Zwischentöne“ im Schlossmuseum Braunschweig auf einem originalen Clavichord aus ca. 1750.

23.8.25: Konzert „Hör mal“ in der Orangerie der Herrenhäuser Gärten in Hannover auf einem originalen Spinett von Johannes Player London 1690, dem Hammerflügel von Carl Lemme, Braunschweig 1796 und einem modernen Konzertflügel – eine „Zeitreise“.

Peter Karsten sammelt, restauriert und beforscht historische Musikinstrumente vorzugsweise regionaler Herkunft hinsichtlich ihrer Provenienzen und technischen Entwicklungen und versucht dabei stets auch eine Einordnung in den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext.

Mit der erneuten Verleihung des Gütesiegels des Museumsverbands Niedersachsen und Bremen e.V. nach 2017 wird die Weiterentwicklung des Konzepts gewürdigt.

Die Messlatte war nochmals höher gelegt worden für das Gütesiegel des Museumsverbands Niedersachsen und Bremen e.V. Den schwierig zu erfüllenden Anforderungen hat das Schlossmuseum Braunschweig erneut entsprochen. Museumsleiterin Helga Berendsen nahm die Auszeichnung am Montag, 10. März, in der Aula Academica der TU Clausthal aus den Händen von Professor Joachim Schachtner, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Dr. Johannes Janssen, Stiftungsdirektor der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, und Professor Rolf Wiese, Vorsitzender des Museumsverbandes Niedersachsen und Bremen, entgegen.

Sieben Jahre Gültigkeit

Das Museumsgütesiegel zeichnet besonders qualitätsvolle Museumsarbeit aus. Zertifizierte Museen erfüllen die festgeschriebenen Standards in vorbildlicher Weise. Das einjährige Zertifizierungsverfahren ermöglicht hauptamtlich und ehrenamtlich geführten Museen jeder Größe und Sparte, die Stärken und Schwächen ihrer Arbeit mithilfe eines Selbstchecks zu analysieren und sich durch Qualifizierung zu verbessern. Nach Ablauf von sieben Jahren Gültigkeit können sich Museen, wie es das Schlossmuseum jetzt erfolgreich getan hat, erneut bewerben und rezertifizieren lassen.

„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung. Die Teilnahme war für uns alle sehr motivierend. Unser Team ist seit der ersten Verleihung im Jahr 2017 komplett neu zusammengesetzt. Deswegen war die Bewerbung eine große Herausforderung und auch ein sehr sinnvolles Verfahren für die Qualitätssicherung und um uns neu zu verorten. Wir haben unser eigenes Profil geschärft“, sagt Helga Berendsen. Neben den Hauptthemen Leitbild und Museumskonzept mit den Unterkategorien Bildung, Vermittlung, Marketing, Sammlung und Sammlungspflege war diesmal auch ein Vertiefungsthema gefragt. Das Schlossmuseum Braunschweig entschied sich für „Partizipation“. Ein thematischer Schwerpunkt während der Rezertifizierung soll, so der Verband, die individuelle Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit der Museen stärken.

Sichtlich stolz: Helga Berendsen präsentiert das neue Museumsgütesiegel zusammen mit Maria-Rosa Berghahn (SBK) und Prof. Dr. Anja Hesse (Stadt Braunschweig). Foto: Der Löwe

Partizipation wird großgeschrieben

Das Konzept der Partizipation hat Helga Berendsen seit ihrem Antritt 2021 bereits konsequent verfolgt. Es beinhaltet kleinere Konzerte, Lesungen und Vorträge, geht über spezielle Führungen für Kinder und junge Familien bis hin zu Kooperationen mit Schulen und anderen Museen. „Durch unsere niederschwelligen Angebote haben wir vielen die Schwellenängste genommen. Das Schlossmuseum hat seinen Platz in Braunschweigs großartiger Museumslandschaft gefunden. Das Interesse an unseren Veranstaltungsformaten ist groß“, sieht sich die Museumsleiterin in ihrem Handeln bestätigt.

Das Schlossmuseum verleiht dem wieder aufgebauten Residenzschloss mit seiner eindrucksvollen und historisch hergerichteten Raumflucht seit 2011 Authentizität. In der Dauerausstellung entführen idealtypisch gestaltete Arbeits- und Wohnräume in die Zeit der Regentschaft von Herzog Wilhelm (1831–1884). Die Enfilade im Nordflügel besteht aus Spiel- und Musikzimmer, Arbeitszimmer, Audienzzimmer und Thronsaal. Die Räume sind nach dem Konzept eines Raumkunstmuseums mit originalen Möbeln, Gemälden und Kunstgegenständen gestaltet.

Erfolgreiche Sonderausstellungen

Neben der Dauerausstellung besticht das Museum durch seine wechselnden Sonderausstellungen. Aktuell ist „ResidenzWechsel“ zu sehen. Behandelt wird darin die Residenzverlegung der Braunschweigischen Herzöge aus Wolfenbüttel zurück in die größte Stadt des Fürstentums. Zuvor waren beispielsweise „Victoria Luise – ein Leben, zwei Welten“, „Revolution. Abdankung. Schloss.“ oder „Wer ist Carl I.? Auf den Spuren des Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel“ sehr erfolgreich. Die nächste Sonderausstellung ist bereits in Vorbereitung.

Die Beurteilung der Gesamtqualität eines Hauses erfolgt bei der Vergabe des Museumsgütesiegels durch eine unabhängige Fachjury. Mit dem Schlossmuseum Braunschweig wurden das Focke-Museum Bremen, das Niedersächsische Kleinbahn-Museum Bruchhausen-Vilsen, das Historische Museum Hellental, das Heimatmuseum Leer, das Museum Nienburg / Weser, das Museum am Schölerberg, Osnabrück, das Deutsche Pferdemuseum Verden, das Museum im Marstall Winsen (Luhe), das Küstenmuseum Wilhelmshaven und das Rundlingsmuseum Wendland Lübeln ausgezeichnet.

Mehr unter: www.schlossmuseum-braunschweig.de

Kontakt

Schlossmuseum Braunschweig, Schlossplatz 1, 38100 Braunschweig

Telefon: 0531-470 4876

E-Mail: schlossmuseum@residenzschloss-braunschweig.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 – 17 Uhr (Montag geschlossen)

Eintritt: 5 Euro (ermäßigt 2 Euro)

„Timejumps“ machen die Veränderungen des Stadtbilds anhand historischer Fotos und Zeitraffer-Überblendungen ins Hier und Jetzt deutlich.

In dieser Folge wirft Kameramann Dirk Troue einen Blick auf die bemerkenswerte Transformation des Alten Braunschweiger Bahnhofs – früher das Tor zur ersten Staatseisenbahnstrecke Deutschlands, heute das Direktionsgebäude der Braunschweigischen Landessparkasse.

Am 1. Dezember 1838 eröffnete südlich der Altstadt auf der sogenannten Küsters Insel ein neogotisches Bahnhofsgebäude, entworfen von Hofbaumeister und Architekt Carl Theodor Ottmer, der auch den Neubau des Braunschweiger Residenzschlosses entwarf. Dieser erste Bau musste jedoch bereits 1843 dem steigenden Verkehrsaufkommen weichen. Ottmer entwarf daraufhin einen spätklassizistischen Neubau, der von 1843 bis 1845 errichtet wurde. Er gilt als erster repräsentativer Bahnhofsbau in Deutschland.

Während des Zweiten Weltkriegs erlitt das Gebäude erhebliche Schäden. Nach der Eröffnung des neuen Hauptbahnhofs im Jahr 1960 verlor der Alte Bahnhof seine ursprüngliche Funktion. Die Braunschweigische Staatsbank, heute Braunschweigische Landessparkasse, erwarb die Ruine und beauftragte den Architekten Hannes Westermann mit dem Wiederaufbau. Unter Erhalt der historischen Nordfassade entstand bis 1966 ein Neubau, der seither als Direktionsgebäude der Bank dient.

Erneut zieht der 47. Braunschweiger Schoduvel durch die Stadt. Braunschweigs Karnevalsumzug ist der längste in Norddeutschland und der viertgrößte bundesweit.

Mit mehr als 130 großen Motivwagen zählt der 47. Braunschweiger Schoduvel nach Köln, Düsseldorf und Mainz erneut zu den größten Karnevalsumzügen in Deutschland. In diesem Jahr startet der Umzug am Sonntag, 2. März, um 12.40 Uhr am Europaplatz. Dort wird er nach rund vier Stunden ausgelassener Stimmung auch wieder ankommen. Erwartet werden traditionell zehntausende Jecken aus dem Braunschweigischen Land, die die Straßen gutgelaunt säumen. Brunswick helau!

Direktübertragung im NDR

Und wie üblich wird die Direktübertragung des NDR-Fernsehens (13 – 16 Uhr) Braunschweig und seinen Schoduvel vom Altstadtmarkt aus mit Blick auf das Altstadtrathaus und die Martinikirche wieder ins beste Licht rücken. Veranstaltet wird der Schoduvel seit 1977 vom Komitee Braunschweiger Karneval, zu dem sich seinerzeit die Braunschweiger Karneval-Gesellschaft von 1872, die 1922 gegründete Karneval-Vereinigung der Rheinländer e. V. und die Mascheroder Karnevalgesellschaft Rot-Weiß von 1965 zusammenschlossen.

Der Schoduvel findet in diesem Jahr mit der Botschaft „Keine Angst vor der Zukunft! Wir lassen uns nicht einschüchtern! Wir sind kreativ und stellen uns den Herausforderungen. Freuen wir uns des Lebens und scheuchen die bösen Gedanken fort!“ statt. Das passt bestens zur Deutung des Schoduvels. Denn er soll Volkskundlern zufolge in vorchristlicher Zeit zur Wintersonnenwende dazu gedient haben, die bösen Geister des Dunkels und der Kälte zu verscheuchen. Der Begriff Schoduvel verbindet das Wort Teufel (Duvel) und schuen (scheuchen, verscheuch).

Traditionell führt ein Motivwagen mit einem Elefanten den Umzug an. Foto: Stadtmarketing/Daniel Möller

Mehr als 700-jährige Geschichte

Das Komitee Braunschweiger Karneval verkündet auf seiner Internetseite nicht ohne Stolz, dass der Karneval in Braunschweig bereits im Jahr 1293 nachweisbar stattfand, aber in Köln erst 1341. Somit ist die Fastnacht, mit der die Zeit vor der vierzigtägigen Fastenzeit vor Ostern beginnt, in Braunschweig seit mehr als 700 Jahren verankert.

Der Karnevalsumzug, wie wir ihn heute kennen, hatte seinen Ursprung allerdings erst 1979. Der damalige Oberbürgermeister und heutige Ehrenbürger Gerhard Glogowski war es, der die Anregung für einen „Kinder-Karnevalsumzug“ gab. Und so wurde das närrische Karnevalstreiben mit diesem ersten, kleinen Umzug neu belebt. Seit 2005 wird der Braunschweiger Karneval mit dem Begriff Schoduvel verbunden. Dessen fester Bestandteil ist neben dem närrischen Dreigestirn mit Till, Bauer und Prinz ein historisches Dreigestirn, das aus dem Schoduvel, dem Erbsenbär und dem Frühling besteht. Während des Umzugs vertreiben Hexen unter großem Jubel der Jecken den „Scheuchteufel“ mit ihren Besen.

Fünf Kilometer langer Zug

Der Braunschweiger Umzug ist mit etwa fünf Kilometern Länge und mehr als 5.000 Teilnehmern der größte Karnevalsumzug Norddeutschlands. Angeführt wird von einem Wagen mit Elefantenfigur. Damit wird an den ersten Umzug angeknüpft, der vor mehr als 40 Jahren von einem Zirkuselefanten angeführt wurde. In diesem Jahr führt die Strecke vom Europaplatz über die Güldenstraße, rechts in die Sonnenstraße, über den Altstadtmarkt links in die Gördelingerstraße, über die Lange Straße, Küchenstraße und am Hagenmarkt rechts in den Bohlweg ein dann rechts in den Waisenhausdamm, die Friedrich-Wilhelm-Straße, rechts in den Kalenwall und zurück zu Volkswagenhalle.

Das alte Opern- und Schauspielhaus am Hagenmarkt in Braunschweig zählte im 18. und 19. Jahrhundert zu den großen Musikhäusern in Norddeutschland. Nicht nur wegen seiner hervorragenden Akustik, sondern auch wegen der damals modernen Bühnentechnik. Der Name des großen zeitgenösssichen Bühnenbildners Johann Oswald Harms (1643-1708), der auch mit der berühmten Hamburger Oper zusammenarbeitete, stand für das „größte, prächtigste und schönste […] Theatrum“ seiner Zeit.

Das Haus war eine herzogliche Einrichtung, nicht der Braunschweiger Bürger! Der theaterbegeisterte Herzog Anton Ulrich (reg. 1685-1714) ließ sich den Bau 27.000 Reichstaler kosten, und er entstand unter der Federführung von Anton Ulrichs Hofbaumeister Hermann Korb. Umgebaut wurden das alte, nach 1671 nicht mehr benötigte Rathaus des Weichbildes Hagen und dessen Gewandhaus. Am 2. Februar 1690 wurde es mit einer Aufführung der Oper „Cleopatra“ eröffnet (Musik von Johann S. Kusser). Die Uraufführungen von G. E. Lessings Emilia Galotti anläßlich des Geburtstages von Herzogin Philippine Charlotte am 13. März 1772 und Goethes „Faust“ (Teil I) im Jahr 1819 belegen den nationalen Rang der Spielstätte.

Das Opernhaus als Teil herzöglicher Politik

Die Herzöge, seit 1671 wieder im Besitz der größten Stadt des Landes, wollten die Bürger schrittweise für sich gewinnen, nachdem schon in den 1680er Jahren mehrere Sozialstiftungen zur Entlastung von Bedürftigen eingerichtet worden waren. Als Opernnutzer im Blick hatte man neben den zahlenden, „wohlgekleideten“ Bürgern auch an die vielen Besucher der beiden Braunschweiger Handelsmessen, die jedes Jahr seit 1681 im Februar und August zwischen Altstadt- und Kohlmarkt stattfanden.

Das Haus besaß ferner einen großen Redoutensaal, einen Festsaal zur allgemeinen Benutzung. Solange kein repäsentatives Stadtschloss vorhanden war und sich die Herzöge bis 1724 bei ihren Besuchen in Braunschweig im Burgpalast und in den umgebauten Wirtschaftsgebäuden der Riddagshäuser Zisterzienser, im Grauen Hof, aufhielten, diente auch ihnen der Redoutensaal als Feststätte.

Das Opernhaus bildete schon 1690 den nördlichen Abschluss einer zukünftigen „Residenzmeile“ in Braunschweig. Sie erhielt seit dem frühen 18. Jht. entlang des Bohlwegs das herzogliche Zeughaus (1712-1735), das „Cavaliershaus“ (1748; für adelige Hofgäste), das Collegium Carolinum (1745), die Reitbahn (1748) und als südlichen Abschluß das Graue Hofschloss (1717-1724 ff.). Das Opernhaus bildete den Auftakt zu dieser Perlschnur an höfischen Bauten inmitten Braunschweigs, die allerdings 60 Jahre brauchte, bis sie vollständig war.

Das Opernhaus im Wandel der Zeiten

Das Äußere, wie es August Beck 1714 überlieferte, machte einen schlichten Eindruck: zweigeschossig mit Mezzanin und einfacher Giebelfront nach Westen, Balkons vor der ersten Etage der Besuchersäle. Unter Carl I. wurde 1745 durch Martin Peltier die Hauptseite nach Süden an die Straße verlegt, wo auch die Zugänge lagen. Hier beeindruckte eine frühklassizistische Tempelfront mit einem Relief des Musengottes Apollon, die von zwei übergiebelten, großen Dachgauben begleitet wurde. Damit war in Richtung Residenzschloss eine repäsentative Fassade entstanden, deren Tempelfront die höfische Formensprache des Grauen Hofschlosses zitierte.

Unbekannter Maler, Opernhaus am Hagenmarkt in Braunschweig nach Umbau von 1745 mit neuer Fassade nach Süden, Gemälde um 1830.

1861 wurde das Opernhaus am Hagenmarkt aus Gründen der Feuergefährdung geschlossen und am heutigem Standort am Ende des Steinwegs ein neues Schauspielhaus errichtet. 2025 blickt das Staatstheater in Braunschweig auf eine 335jährige Tradition zurück. Eine Auszeichnung, die gewiß nur wenige Schauspielhäuser Europas bieten können.

In der derzeitigen Ausstellung „ResidenzWechsel“ (noch bis 31. August 2025) im Schlossmuseum ist dem Operhaus eine eigene Abteilung mit umfangreichen Betrachtungen gewidmet. Und: am Hagenmarkt finden gerade Ausgrabungen statt, die die Kellergewölbe des Opernhauses und angrenzender Gebäude freilegen – sehenswert!

Im Zeitalter des Barock prägten die Braunschweiger Herzöge nicht nur ihre Residenzstädte. Historiker Sebastian Mönnich zeigt am Beispiel einer Hochzeit, wie der Weg zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig zur regelrechten Feststraße wurde.

Wir schreiben das Jahr 1701. Das ganze Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel wurde von den herzoglichen Brüdern Rudolf August und Anton Ulrich regiert. Der Hof befand sich zu dieser Zeit aber noch in Wolfenbüttel und nicht in Braunschweig.

Unter der Vormundschaft der beiden Herzöge lebte Herzogin Elisabeth Sophie Marie von Schleswig-Holstein-Norburg am Hof in Wolfenbüttel. Sie war eine Nichte von Herzogin Elisabeth Julianes, der Frau von Herzog Anton Ulrich.

Für sie stand in diesem Jahr das ganz große Fest an – eine fürstliche Hochzeit. Als Elisabeth Sophie Marie im Oktober 1701 Herzog Adolf August zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön heiraten sollte, bestand ihre Tante Elisabeth Juliane darauf, die Hochzeit in Wolfenbüttel auszurichten.

Herzogin Elisabeth Sophie Marie. Bernhard Christoph Francke, Öl auf Leinwand, um 1720. Foto: Richard Borek Stiftung.

Hochzeit unter Herzögen

Die Feierlichkeiten sollten sechs Tage in Anspruch nehmen. Am 8. Oktober wurde die Trauung im Audienzzimmer von Herzogin Elisabeth Juliane vollzogen. Am 9. Oktober wurde das Paar unter Pauken- und Trompetenklang in der Schlosskapelle eingesegnet. Nach der anschließenden Festtafel beendete ein Ball den Tag.

Vom 10. bis 12. Oktober folgten weitere Tafelgesellschaften, Bälle und ein Opernbesuch, bei dem das Brautpaar sogar selbst das Tanzbein schwingen durfte. Am 13. Oktober folgte dann der feierliche Auszug des Brautpaares in das benachbarte Braunschweig.

Braunschweig gehörte seit 1671 wieder den Herzögen und nahm seitdem immer stärker die Züge einer Residenzstadt an. Aber als Fürst von Gottes Gnaden reitet man nicht einfach in die Nachbarstadt oder geht gar zu Fuß. Erst recht nicht zu so einem solch feierlichen Anlass wie einer Hochzeit. Stattdessen gestaltete der Hof einen regelrechten Hochzeitskorso durch die sogenannte Residenzlandschaft.

Ein fürstlicher Weg zwischen zwei Städten

Die Residenzlandschaft entstand zwischen den 1670er und 1760er Jahren zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Sie gestaltete sich als ein langer Weg, der sich zwischen den beiden Städten erstreckte und von zahlreichen fürstlichen und adligen Bauten durchzogen war.

Im Jahr der Eheschließung war bereits der „Herrschaftliche Weg“ von Wolfenbüttel aus durch das Lechlumer Holz in Richtung Stöckheim angelegt. Zu seinen Seiten standen bis zum Waldrand zahlreiche Lusthäuser der Wolfenbütteler Hofbeamtenschaft. Im Lechlumer Holz selbst befand sich inmitten eines „Jagdsterns“ (ein durch sternförmig angelegte Alleen erschlossenes Waldstück) das Sternhaus und in Stöckheim ebenfalls mitten auf der Straße das Weghaus. Beide Gebäude dienten den Herzögen als standesgemäße Zwischenstationen. Westlich davon lag das Lustschloss Salzdahlum.

Herrschaft verdichtete sich also baulich zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel in der Architektur der Residenzlandschaft und bot der Hofgesellschaft einen standesgemäßen Transitraum zwischen den beiden Städten. So auch am 13. Oktober 1701.

Goldene Kutschen und donnernde Kanonen

An diesem Tag waren die Straßen in Wolfenbüttel vom Schlossplatz über die Freiheit (heute Krambuden), den Stadt-, Korn- und Holzmarkt bis zum Herzogtor mit Regimentssoldaten gesäumt. Durchfahren wurde dieses stadtweite Spalier von 14 Kutschen, Karosserien und Wagen, von denen vier vergoldet waren. In diesen wurden die fürstliche Familie, die Hofdamen, die Minister und Räte befördert. Zu Pferde wurden sie dabei von den Hofkavalieren, Hofoffizieren und Hofpagen, 50 Gardereitern sowie vier Trompetern und zwei Paukern begleitet.

Um 10 Uhr setzte sich der Hochzeitskorso von mehr als 120 Personen in Bewegung. Dreimalig donnerten die Kanonen von den Wolfenbütteler Bastionen, als der Tross das Herzogtor passierte. Was für ein Spektakel! Trompetenschall und Paukenschläge, das Getrappel der Hufe, Befehlsrufe, das Geklirr der Säbel, der Sporen und des Zaumzeugs, quietschende Radachsen und das Rollen der Kutschenräder erfüllten an diesem Tag die Residenzlandschaft. Neben den Säbeln oder den Metallknöpfen der Uniformen mögen vor allem die vier Goldkutschen im Sonnenlicht gefunkelt haben.

In der aufmerksamkeitserregenden Inszenierung zog der Korso vorbei an den Hofbeamtengärten mit ihren Lusthäusern, dem Sternhaus und dem Stöckheimer Weghaus. In Braunschweig angekommen, passierte der Zug das Ägidientor. Abermals donnerten drei Salutschüsse von Bastionen und alle acht Regimenter der Garnisonstadt nahmen das Brautpaar und den Hof in Empfang. Am Grauen Hof kam der Hochzeitskorso zum Stehen. Anschließend wurden – wie nicht anders zu erwarten – abermals eine fürstliche Tafel und ein Ball abgehalten, womit die Festivitäten ihr Ende fanden.

Das Spektakel zeigt: Herrschaft war über Augen und Ohren erlebbar und musste es nach den Regeln der adeligen Gesellschaft auch sein. Dazu bildete die Residenzlandschaft zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig eine angemessene Bühne.

Erlebte Herrschaft und die Residenzlandschaft heute

Wenn auch heute keine Herzöge mehr zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel pendeln: einige Gebäude der Residenzlandschaft und Teile der Wegeführung haben sich erhalten und können im Braunschweiger Umland noch heute erkundet werden. Es empfiehlt sich also, mit Barockmusik auf den Ohren, das nächste Mal in die Buslinie 420 oder die Tramlinie 1 zu steigen und wie die Herzöge mit Pauken und Trompeten zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel zu pendeln.

Sebastian Mönnich war 2018 bis 2020 wissenschaftlicher Volontär am Museum Wolfenbüttel, anschließend bis 2023 Promotionsstipendiat am Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte und arbeitet momentan als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichtswissenschaft der TU Braunschweig.

Mehr zur Geschichte von Wolfenbüttel und Braunschweig als Residenzstädte erfahren Sie in der neuen Sonderausstellung „ResidenzWechsel“, die sowohl im Schlossmuseum Braunschweig als auch im Schlossmuseum Wolfenbüttel zu sehen ist.

Im Städtischen Museum Braunschweig ist eines der letzten Überbleibsel der ursprünglichen Braunschweiger Quadriga zu entdecken. Doch wie landete Brunonias Kopf im Museum? Die Spur führt in die Vergangenheit.

Man wird beobachtet, wenn man als Museumsbesucher durch den Lichthof des Städtischen Museums läuft.

Denn während wir unten die spannenden Sonderausstellungen bestaunen, aktuell gerade „People and Pianos: Steinway & Sons | Grotrian-Steinweg“, blickt von oben fast unbemerkt ein bekanntes Braunschweiger Gesicht auf uns herab: Die Brunonia – oder vielmehr das, was davon übrig ist: ihr Kopf.

Die neue Quadriga mit ihrer Stadtpatronin steht seit dem Jahr 2008 wieder auf dem Braunschweiger Schloss. Wie kommt also ihr Kopf ins Städtische Museum? Um es vorwegzunehmen: Durch eine fürchterliche Tragödie.

Das Unglück der ersten Braunschweiger Quadriga

Dabei beginnt die Geschichte der Figurengruppe hoffnungsvoll. 1855 stifteten die Braunschweiger Landstände die Statuen Herzog Wilhelm, um sein neues Residenzschloss zu krönen. Der Schöpfer der Quadriga, der bedeutende Bildhauer Ernst Rietschel, schuf die Brunonia als Stadtpatronin nach dem Vorbild antiker Göttinnen, vor allem der Athene. Sinnbildlich sollte sie für eine weise und gerechte Regentschaft des Herzogs stehen.

1863 war es so weit. Nach acht Jahren Arbeit vom ersten Entwurf bis zur Fertigung wurden die Figuren zwischen dem 1. September und dem 14. Oktober auf dem Portikus des Schlosses aufgebaut.

Die Freude darüber währte nur kurz. In der Nacht des 23. Februars 1865, also gerade einmal 15 Monate nach ihrer Aufstellung, brach ein Feuer im neuen Residenzschloss aus. Zwei Drittel des Baus fielen dem Unglück zum Opfer. Die Flammen fraßen sich bis durch das Dach, das zusammenbrach – und die Quadriga 25 Meter mit sich in die Tiefe riss.

Wie der Kopf ins Städtische Museum kam

Wenige Tage nach dem Unglück malte der Braunschweiger Historienmaler Andreas Christian Ludwig Tacke die abgestürzte Quadriga, vermutlich auf eigene Initiative, und schenkte das Bild dem Städtischen Museum, das erst wenige Jahre zuvor 1861 gegründet worden war. Das Gemälde hängt heute im Städtischen Museum, oben auf der Galerie, nur wenige Meter vom Kopf der Brunonia entfernt.

Die abgestürzte Quadriga nach dem Schlossbrand 1865, Gemälde von Andreas Christian Ludwig Tacke,1865. Foto: Der Löwe

Wie der knapp ein Meter hohe und 63 Zentimeter breite Kopf schließlich aus dem Trümmerhaufen ins Museum kam, weiß Kurator Dr. Andreas Büttner. „Nach dem Brand gab es natürlich die große Frage, was man mit den Resten der Quadriga macht. Der Kopf war das besterhaltene Objekt.“ Die Unterlagen des Museums verraten, dass er zunächst an den Braunschweiger Bildhauer Georg Ferdinand Howaldt übergeben wurde, vermutlich, um kleinere Schäden auszubessern. Howaldt hatte die Figuren als ausführender Bildhauer ursprünglich angefertigt. „Dann gelangte er wieder in den Besitz von Herzog Wilhelm“, erklärt Andreas Büttner. „Er wiederum hat sie dann kurz danach, 1865 bereits, dem Städtischen Museum geschenkt.“

Aber warum steht der Kopf so weit oben und blickt über den Lichthof? Auch dafür gibt es eine Erklärung, die mit dem Neubau des Museumsgebäudes am Löwenwall zu tun hat. Zuvor war die Sammlung im Neustadtrathaus untergebracht. „Als das Museum 1906 gebaut wurde, stand Brunonias Kopf schon hier oben, weil der heutige Lichthof des Museums als ein Ehrenraum der Braunschweiger Geschichte konzipiert wurde, mit Wandmalereien, die die verschiedenen Braunschweiger Stadtteile zeigten.“ erläutert Büttner. Auch die Original-Gipsfiguren wichtiger Braunschweiger Denkmäler standen dort, wie beispielweise der beiden Reiterstandbilder, die heute wieder auf dem Schlossplatz stehen. „Und da gehört natürlich die Stadtpatronin als Hüterin Braunschweigs dazu“, sagt Büttner. So steht sie noch heute im Städtischen Museum und behält die Geschichte ihrer Stadt im Blick.

Die neue Quadriga

Im Braunschweig des Jahres 1865 ließ man das Unglück übrigens nicht auf sich sitzen und beauftragte schnell die Anfertigung einer zweiten Quadriga, die Ende 1868 aufgestellt wurde. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges stand sie auf dem Schloss, wo sie kaum beschädigt wurde. Erst in der unmittelbaren Nachkriegszeit wurde sie durch Buntmetalldiebe zerstört. Im Zuge der Schlossrekonstruktion entstand dann die heutige, dritte Quadriga.

Wer Lust bekommen hat, die Figurengruppe aus der Nähe zu sehen, kann heute die Plattform besuchen – und dabei, genau wie die Brunonia selbst, einen wunderbaren Ausblick über die Stadt genießen.

Aktuelle Artikel

Nachts in der Bibliothek: UB Braunschweig lädt ein

„Nachts im Museum“ kennt jeder – aber nachts in der Bibliothek? Am 4. April 2025 lädt die Universitätsbibliothek Braunschweig zur „Langen Nacht der Bibliotheken“ ein. Unter dem bundesweiten Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“ öffnet sie von 18 bis 22 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm für alle Interessierten ihre Türen.

Das Porträt als Begegnung

Noch bis zum 3. April ist die Fotoausstellung „Der Weiße Faden“ in der Klosterkirche Riddagshausen zu sehen. Am 20. März setzte eine Gesprächsrunde zur Porträtfotografie einen abschließenden Impuls. Barbara Hofmann-Johnson, Leiterin des Museums für Photographie Braunschweig, schreibt hier über zentrale Aspekte des Abends.

„Scherben zum Glück“: Katalog erschienen

Ein bedeutendes Hochzeitsservice für zuhause: Begleitend zur Ausstellung „Scherben zum Glück“ im Museum Schloss Fürstenberg bietet ein neuer Katalog eine umfassende Betrachtung des Nymphenburger Hochzeitsservices.

Die „dulle Lotte“: Herzogin Philippine Charlotte von Braunschweig-Wolfenbüttel

Herzogliches Kalenderblatt, Folge 7: Am 13. März 2025 jährte sich zum 309. Male der Geburtstag von Herzogin Philippine Charlotte. Wer war diese Tochter des bekannten „Soldatenkönigs“, und wie kam sie nach Braunschweig?

Frühjahrsgrüße auf Holz

Objekt des Monats, Folge 13: Der mit Tulpen verzierte Schrank der letzten Äbtissin von Gandersheim.

Bis nach Indonesien: Klavierbau im Herzogtum Braunschweig

Lange vor den bekannten Klavierfirmen Steinway & Sons und Grotrian-Steinweg waren Braunschweiger Klaviere in aller Welt zu finden: Vom Bohlweg bis nach Indonesien, Finnland und Russland. Peter Karsten, Experte für historische Musikinstrumente aus dem Braunschweigischen, erzählt in seinem Beitrag ihre weitgehend unbekannte Geschichte.

Renaissance-Musik und Videokunst in Riddagshausen

Seit Jahren ist die Klosterkirche Riddagshausen wegen seiner Orgelkonzerte ein fester Begriff unter Musikliebhabern. Im Rahmen des Jubiläumsjahres 750 Jahre Klosterkirche Riddagshausen findet nun am 29. März ein besonderes Konzert statt: Mit dem Auftritt des Ensembles Capella de la Torre verwandelt sich die Klosterkirche in einen Ort der musikalischen Zeitreise.

Bestätigung fürs Schlossmuseum

Mit der erneuten Verleihung des Gütesiegels des Museumsverbands Niedersachsen und Bremen e.V. nach 2017 wird die Weiterentwicklung des Konzepts gewürdigt.

„Ein Porträt, ist ein Porträt, ist ein Porträt?“ Künstlerinnengespräch in Riddagshausen

Noch bis zum 3. April ist in der Klosterkirche Riddagshausen die Fotoausstellung „Der Weiße Faden“ der Erfurter Künstlerin Elena Kaufmann zu erleben. Am 20. März um 18.00 Uhr kommen jetzt noch einmal Freunde der Fotografie auf ihre Kosten: beim Podiumsgespräch „Ein Porträt, ist ein Porträt, ist ein Porträt? Dimensionen einer fotografischen Praxis“.

Vom Alten Bahnhof zur Braunschweigischen Landessparkasse

„Timejumps“ machen die Veränderungen des Stadtbilds anhand historischer Fotos und Zeitraffer-Überblendungen ins Hier und Jetzt deutlich. In dieser Folge wirft Kameramann Dirk Troue einen Blick auf die bemerkenswerte Transformation des Alten Braunschweiger Bahnhofs - früher das Tor zur ersten Staatseisenbahnstrecke Deutschlands, heute das Direktionsgebäude der Braunschweigischen Landessparkasse.