Vom Friedhof zur Idylle

Ostansicht von St. Katharinen mit Hagenmarkt im Stadtmodell Braunschweig um 1671. Foto: Altstadtrathaus

Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 23: Der Katharinenkirchhof mit seinem alten Baumbestand ist neben dem verkehrsumtosten Hagenmarkt eine kleine Oase.

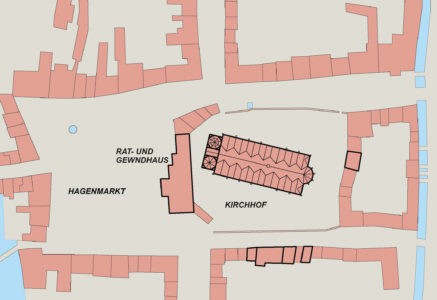

Auf Initiative Heinrichs des Löwen begann um 1160 die Anlage des Weichbildes Hagen, eine der fünf Teilstädte des mittelalterlichen Braunschweigs. Mit dem Bau der Katharinenkirche von um 1200 an ist auch die Entstehung eines zugehörigen Kirchhofes verbunden. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Areal um den mittelalterlichen Sakralbau von Beginn an als Ruhestätte für die Verstorbenen der Hagen-Gemeinde genutzt wurde. Mit dem Bau eines Rathauses für diese Teilstadt im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts entstand der westliche Abschluss für den Kirchhofbereich südlich von St. Katharinen. Im Spätmittelalter erfolgte die Erweiterung des Rathauskomplexes nach Süden mit einer Laube und nach Norden hin durch ein Gewandhaus. Rat- und Gewandhaus bildeten eine Trennung zwischen belebtem Markt und stillen Kirchhofgelände.

Giebelreihen bis heute prägend

Lageplan Hagenmarkt und St. Katharinen um 1671. Foto: E. Arnhold

Die Katharinenkirche wurde in der Zeit zwischen 1250 bis in das frühe 15. Jahrhundert von einer romanischen Basilika mit kreuzförmigem Grundriss zu einer Hallenkirche mit sieben Jochen umgebaut und erweitert. Die Giebelreihen der Kirchenschiffs-Fassaden sind bis heute prägend für die umgebenden Platz- und Straßenräume. Eine entsprechende Architektur zeigen die mit St. Katharinen sehr verwandten Pfarrkirchen der beiden Weichbilde Alt- und Neustadt: St. Martini und St. Andreas.

In der planmäßigen Anlage der Teilstadt Hagen findet sich in ihrem Zentrum eine für den hochmittelalterlichen Städtebau des 12. Jahrhunderts typische Disposition von Markt und Pfarrkirche. Beide wurden durch den Rathauskomplex voneinander getrennt.

Zudem war der Kirchhof noch durch eine norsöstlich an das Rat- beziehungsweise Gewandhaus anschließende Häuserzeile von der Einmündung von Wenden- und Fallersleberstraße auf den Hagenmarkt abgeschirmt. Der als Gemeindefriedhof genutzte Kirchhof war auf beiden Seiten des Kirchenschiffs von Mauerzügen von den begleitenden Straßenzügen abgeteilt. Ein Kupferstich von Johann Georg Beck aus dem Jahr 1711 bietet die einzige überlieferte Ansicht des südlichen Katharinenkirchhofs mit seiner Ummauerung.

Südansicht St. Katharinen mit ummauertem Kirchhof, Kupferstich J. G. Beck, 1711. Foto: Stadtarchiv

Brunnenbecken mit Löwenskulptur

Vor der nördlichen Kirchhofmauer an der Fallersleber Straße verlief die Zuleitung des in einem Becken (Jödebrunnen) östlich der mittelalterlichen Stadt gesammelten Frischwassers für den Brunnen auf dem Hagenmarkt. Diese Wasserversorgung ist seit 1332 überliefert. Die unter dem Straßenniveau verlaufende Röhrenleitung aus Holz (Pipenleitung) hatte einen Abzweig vor der Kirchhofmauer für die Speisung eines dort errichteten öffentlichen Brunnens. Seine Tradition lebt fort in dem 1842 entstandenen und mit einer Löwenskulptur geschmückten Brunnenbecken.

In der Frühen Neuzeit ist die Tendenz zur Verlegung der Friedhöfe aus innerstädtischen Lagen im unmittelbaren Umfeld der Pfarrkirchen auf Areale außerhalb der Stadtbefestigungen zu beobachten. Ein erster Friedhof von St. Katharinen vor der seinerzeit im Bau befindlichen Bastionärbefestigung um Braunschweig ist für 1706 überliefert (Katharinenstraße, nähe Campus-Gelände der Technischen Universität). Mit einer Verordnung Herzog Karls I. wurden die Bestattungen im Stadtbereich ab 1753 untersagt.

Stiller Ort ohne Funktion

Südseite des ehemaligen Katharinenkirchhofs, um 1930. Foto: Stadtarchiv

Während die herzogliche Regierung entstanden am ehemaligen Martinikirchhof in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wichtige öffentliche Gebäude. So entstand dort ein repräsentativer Architekturplatz, während die übrigen Kirchhöfe als stille Orte ohne eine neue Funktion im Gefüge der barocken Residenzstadt blieben. Auch der unter Einbeziehung des mittelalterlichen Rathauses erfolgte Bau des Opernhauses auf dem Hagenmarkt im Jahr 1690 blieb ohne Wirkung auf den Katharinenkirchhof.

Ein nach der Fertigstellung des klassizistischen Wallrings 1826 veröffentlichter Stadtplan zeigt den Katharinenkirchhof mit Baumreihen an der Nord-, Ost- und Südseite. Mit der Erneuerung des Brunnens erfolgte 1842 auch eine Umgestaltung des Kirchhofes, auf welche vermutlich die Lesestein-Pflasterung des nördlichen Abschnitts an der Fallersleberstraße zurückging.

Reizvolle Bebauung bis 1944

In der südlichen und östlichen Randbebauung des Kirchhofes war die reizvolle Bebauung mit Fachwerkhäusern bis 1944 erhalten. Dort sind Gebäude überliefert, die eng mit der Gemeinde in Verbindung standen: Im Süden bestand neben einem „Kirchenhaus“ (An der Katharinenkirche 3) die Gemeindeschule (Nr. 4/5), an der östlichen Platzseite existierte zwischenzeitlich ein weiteres Haus der Gemeinde mit schulischer Nutzung (Nr. 15). Letzteres war ein stattlicher Fachwerkbau aus dem Jahr 1469 mit Treppenfriesen und Inschrift. Auf dem Grundstück der Schule An der Katharinenkirche 4/5 stand bis zur Zerstörung 1944 ein um 1600 errichtetes Renaissance-Fachwerkgebäude mit Erker.

Fachwerkhäuser An der Katharinenkirche 3-4, um 1900. Foto: Stadtarchiv

Östlich dieser Gemeindeschule befand sich die erste Heimstatt des 1415 gleichzeitig mit dem Martineum in der Altstadt gegründeten Katharineums. Beide Schulen fungierten als städtische, von der Geistlichkeit unabhängige Lateinschulen und sollten vorwiegend dem Erwerb juristischer Grundlagen dienen. Vor den Kriegszerstörungen stand auf dem Grundstück des einstigen Katharineums (An der Katharinenkirche 7) ein schmales Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert. Es war möglicherweise nach der Verlagerung der Schule in das ehemalige Paulinerkloster am Bohlweg (1537) errichtet worden. Im Jahr 1700 bezog das Katharineum ein barockes Schulhaus am Hagenmarkt.

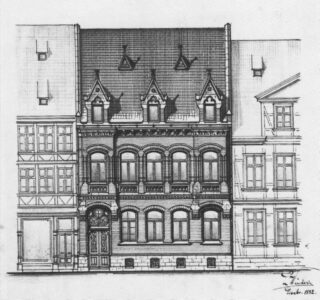

Ein Werk des Stadtbaurats Ludwig Winter war das 1882 in Backstein errichtete Gemeindehaus an der östlichen Kirchhofseite. Seine neugotische Formensprache repräsentierte die seinerzeit beliebte Orientierung an den Werken der norddeutschen Backsteingotik – welche in Braunschweig nur an einem einzigen Baudenkmal in Erscheinung tritt: der Liberei am Kirchhof von St. Andreas.

Qualitätsvoller Nachkriegsbau

Nach der fast vollständigen Zerstörung des ehemaligen Weichbildes Hagen im Zweiten Weltkrieg entstanden am Kirchhof überwiegend schlichte Gebäude der Nachkriegsmoderne. Ein qualitätsvoller Bau dieser Epoche ist das von Prof. Justus Herrenberger gestaltete Gemeindehaus von St. Katharinen mit dem auf Stützen über dem Platz schwebenden Gemeindesaal. Die Grünanlage mit altem Baumbestand lässt den Kirchplatz bis heute neben dem verkehrsumtosten Hagenmarkt als kleine Oase erscheinen.

- Ehemaliges Gemeindehaus, Fassadenzeichnung von Ludwig Winter, 1882. Foto: Stadtarchiv

- Löwenbrunnen mit Katharinenkirche. Foto: E. Arnhold

- Nordseite des Kirchhofes mit Löwenbrunnen und Fallersleberstraße, um 1900. Foto: Wikipedia

- An der Katharinenkirche 14/15 von 1469, 1894. Foto: Stadtarchiv

- An der Katharinenkirche 6-7, urspr. Standort des Katharineums, um 1940. Foto: Nieders. Landesamt f. Denkmalpflege

- Renaissancehaus An der Katharinenkirche 5, um 1900. Foto: Stadtarchiv

- Blick auf den Katharinenkirchhof mit Gemeindesaal. Foto: E. Arnhold

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regemäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.