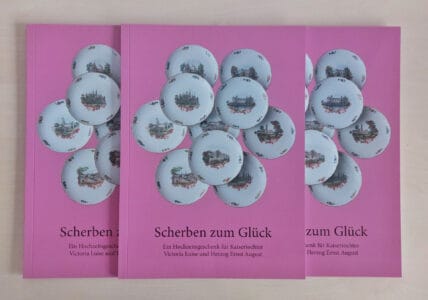

„Zum Wohl!“ – Ein Rokoko-Pokal aus Asche und Sand

Der Lauensteiner Glaspokal mit dem Sachsenross wurde vor 1768 hergestellt - es ist mindestens über 250 Jahre alt. Foto: Richard Borek Stiftung

Objekt des Monats, Folge 12: Ein begehrter Lauensteiner Glaspokal aus dem 18. Jahrhundert.

Der erste Blick fällt auf die üppige Verzierung auf der Vorderseite des 16 cm kleinen Glaspokals. Dekorelemente im Stil des Rokokos schmücken die Wandung des Kelches, der in seiner Form an eine Tulpe erinnert: In einem mit verschiedenen Blättern und Blüten verzierten Rahmenornament, einer sogenannten Kartusche, ist das nach links springende Welfenross innerhalb einer Wiesenlandschaft eingraviert. Daneben stehen jeweils rechts und links die Worte „freyheit“ und „mit furcht“. Hergestellt wurde der Pokal in der ersten welfischen Glashütte im niedersächsischen Osterwald.

Ein Fest für die Sinne

Das Welfenross, auch Sachsenross genannt, zierte als einzelnes Wappensymbol nicht nur Gläser, sondern ist auch auf Keramiken, Siegeln oder Talern zu finden. Kristallgläser dieser Art waren ein unverzichtbarer Bestandteil höfischen Lebens. Sie verfeinerten den Genuss des Weines, indem sie mehrere Sinne gleichzeitig ansprachen: Ein wohlgeformter Schaft appellierte an den Tastsinn, die Farbigkeit des Weines, ob hell oder dunkel, umschmeichelte das Auge, der Gläserklang beim Anstoßen das Ohr. Darstellungen auf der Wandung des Kelches, der sogenannten Kuppa, sorgten häufig für Gesprächsstoff und geistige Anregungen. Neben Wappenmotiven waren unter anderem auch mythologische oder biblische Themen sowie Alltagsszenen gern genutzte Dekorationen. Häufig wurden diese durch eingravierte Inschriften ergänzt, die als Träger von Botschaften und Segenswünschen dienten.

Lauensteiner Gläser – berühmt und begehrt

Glas gehört zu den ältesten Werkstoffen der Menschheit. Seine Grundbestandteile sind – kurzgefasst – Kieselerde in Form von Sand oder Quarz, Soda oder Pottasche und Kalk als Stabilisator. Ausgehend von Italien wurden seit dem Mittelalter in nahezu ganz Europa Glashütten gegründet, in denen die unterschiedlichsten Erzeugnisse produziert wurden. Im Laufe der Zeit entwickelten die meisten Hütten ihre eigenen Schwerpunkte in der Glasherstellung, wodurch einige Glasmacher und -schneider große Berühmtheit erlangten. Hierzu gehörte u.a. auch Johann Heinrich Balthasar Sang, der ab 1747 als Hofglasschneider für den Braunschweiger Herzog Carl I. tätig war.

Eine der bekanntesten Glashütten des 18. Jahrhunderts war die im Jahr 1701 gegründete Osterwalder Glashütte im Weserbergland nahe Hameln, im ehemaligen Amt Lauenstein. Hier wurden neben diversen Trinkgläsern Karaffen, Gelee- und Konfektschalen, Öl- und Essiggläser sowie Leuchter in teils vergoldeter Ausführung produziert. Überregionale Bedeutung erlangte die Hütte durch die Produktion einer exklusiven Glasmasse für besonders feines und klares Kristallglas, weshalb sie in den historischen Quellen auch als „Weiße Feinglashütte“ bezeichnet wird.

Die wichtigste Aufgabe der Lauensteiner Glashütte bestand seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in der Herstellung von Rokoko-Pokalen, vornehmlich für den englisch-hannoverschen Hof und das Kurfürstentum Hannover. Ein hervorstechendes Merkmal der Pokale sind neben dem hohen, glockenförmigen Fuß die in den Schaft oder in den massiven Kuppaboden eingeschlossenen Luftblasen, die wie durchsichtige Perlen wirken.

Die zwischen 1768 und 1827 in Lauenstein hergestellten Gläser haben unter dem Standfuß eine gravierte Löwenmarke und, wenn sie aus Kristallglas sind, zusätzlich ein „C“. In dieser Zeit war die Hütte im kurfürstlich-hannoverschen Besitz. Da der Pokal keine Marke aufweist, ist davon auszugehen, dass das Glas vor 1768 hergestellt wurde.

Ab 1827 existierte die Hütte unter verschiedenen Unternehmen weiter bis 1887. Im Jahr 1837 wurde die Fabrikation von farblosem Glas aufgegeben und die Produktion auf Flaschen beschränkt. Bis heute zählen Lauensteiner Gläser zu den beliebtesten Glashüttenerzeugnissen des 18. Jahrhunderts und sind in vielen bedeutenden Glassammlungen in ganz Europa vertreten.

Der Pokal aus der Sammlung der Richard Borek Stiftung kann bis zum 31. August 2025 in der Sonderausstellung „ResidenzWechsel“ im Weißen Saal des Schlossmuseums Braunschweig betrachtet werden.